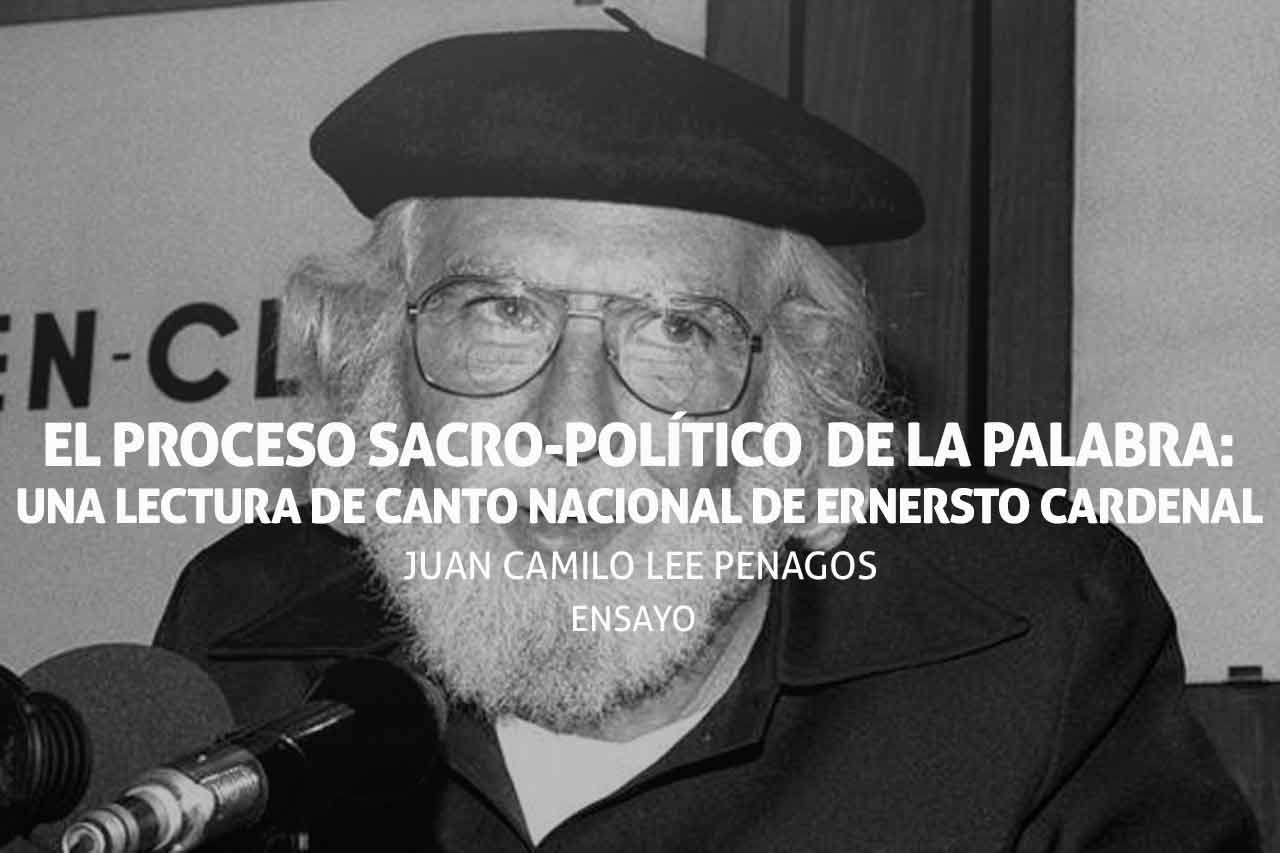

En este ensayo del académico y poeta colombiano Juan Camilo Lee se nos muestra cómo las ideas sobre la relación entre el ser humano y el medio ambiente están notablemente enraizadas en una lucha política y un contexto histórico concretos dentro del poema «Canto Nacional» de Ernesto Cardenal.

Juan Camilo Lee Penagos | Poeta y académico de Colombia

A continuación, presentamos una lectura detallada del poema Canto Nacional, en donde se muestra cómo las ideas sobre la relación entre el ser humano y el medio ambiente están notablemente enraizadas en una lucha política y un contexto histórico concretos. Así, la concepción sagrada del lenguaje y de la relación con la naturaleza son inseparables de los intereses políticos y la trayectoria del poeta que los plantea. Insistimos en esto puesto que la lectura ecologista, por un lado, y la forma temática de analizar la obra de Cardenal, por otro, tienden a dejar en segundo plano la génesis anti somocista de la postura del poeta frente a la naturaleza y al lenguaje.

Canto Nacional empieza con una larga enumeración de cantos de aves y los paisajes nicaragüenses que los acogen, insinuando un nuevo amanecer, así como una cercanía con la naturaleza. Allí, llama la atención el espacio y la importancia que cobran las onomatopeyas utilizadas: PIJUIL, JUSTOJUEZ, TRESPESOS, entre otras, son las expresiones que el poeta utiliza. Esta enumeración de cantos y vuelos, colores y nidos, se ve abruptamente interrumpida por el verso: “Pero sucedió que otro país tenía necesidad de estas riquezas” (Cardenal 2019, 511). Una vez el poema ha introducido este nacionalismo del paisaje, por llamarlo de alguna manera, empieza una nueva sección del texto, donde se nos muestran, a manera de denuncia, los atropellos y prácticas usureras que las empresas y los bancos estadounidenses ejercieron sobre Nicaragua a partir de la primera década del siglo XX: después de la enumeración de estafas, “nadie duda que la independencia de Nicaragua no existe” (Cardenal 2019, 514). Se nos presenta, entonces, una denuncia en contra de los intereses extranjetos en el país. A continuación, el poeta explica la relación entre una política intervencionista e imperialista y el descalabro económico provocado por los banqueros.

Para colocar capitales en Nicaragua y protegerlos una vez

colocados, para eso estaba el departamento de Estado.

Expansión política con miras a la expansión económica (Cardenal 2019, 514).

Luego de la denuncia de las prácticas imperialistas de usura, el poeta parece retomar su enumeración de riquezas naturales. Entonces dice: “Decía que desovan las iguanas… Es el proceso”, y el poema empieza a explicar lo que es “el proceso”. En unos pocos versos, el poeta lo describe como un constante cambio a nivel biológico, cósmico, planetario y social:

Decía que desovan las iguanas… Es el proceso. Ellas

(o las ranas) en el silencioso carbonífero

emitieron el primer sonido

la primera canción de amor sobre la tierra

la primera canción de amor bajo la luna

es el proceso

El proceso viene desde los astros

Nuevas relaciones de producción: eso

también es el proceso. Opresión. Tras la opresión, la liberación.

La Revolución empezó en las estrellas, a millones

de años luz. El huevo de la vida

es uno. Desde

el primer huevo de gas, al huevo de iguana, al hombre nuevo.

Sandino se gloriaba de haber nacido del ‘vientre de los oprimidos’

(el de una indita de Niquinohomo)

Del vientre de los oprimidos nacerá la Revolución.

Es el proceso (Cardenal 2019, 515).

Este es un fragmento clave del poema, en tanto aúna, por primera vez, un devenir cósmico, un devenir planetario y biológico, y un devenir social, trenzándolos de manera positiva a través de las nociones de “amor”, “liberación”, “vida” y “Revolución”. Así mismo, al describir este “proceso” como una cuestión de superación de contrarios (opresión-liberación, opresión-Revolución), estos versos parecen construir una reflexión sobre el mismo poema: tal movimiento entre contrarios puede ser el mismo que muestra el texto al contraponer la riqueza natural de Nicaragua y a sus usureros. Así, también, se trenzan izquierdismo y nacionalismo: la riqueza natural nicaragüense y Sandino hacen parte del mismo “proceso” de la Revolución.

A paso seguido, en el poema se hace mención de la “Tierra Prometida”, es decir, al paraíso terrenal de la tradición católica, y se dice que ha sido vendido, quedando emparentado, por la enumeración con la que empieza el poema, con el paisaje natural nicaragüense: “¡Tierra Prometida vendida por los latifundistas!” (Cardenal 2019, 515). Así, se completan las tres fuerzas sociales que Cardenal aúna en su obra: nacionalismo conservador, izquierdismo y catolicismo. A través de este “proceso”, y del entendimiento de la tierra nicaragüense ―o del planeta tierra― como la “Tierra Prometida”, Cardenal empieza a construir un relato poético donde esas tres fuerzas confluyen como parte de un impulso “cósmico” y “vital” mucho más grande que ellas mismas, y que tendrá como resultado la “liberación”. Sin lugar a duda, esta última se refiere, en primerísima instancia, al derrocamiento de los Somoza, pero cobra un sinfín de significados más.

A continuación, el poema nuevamente se explaya en una enumeración de paisajes nicaragüenses, sólo que esta vez se incluye a los seres humanos, y se hace mención del símbolo poético y cultural de Nicaragua por antonomasia: el poeta Rubén Darío. Cabe aclarar que la mayoría de estos elementos contienen sonido: cantos de aves o de personas, insultos, ruidos propios de los oficios (el palmear de las tortillas), “tic tic tic tic tic tic tic tic / el ruidito de las gotitas cayendo del tejado”, algunos ruidos de máquinas, etc. En este segundo ciclo de enumeración se ha incluido, entonces, al ser humano y sus expresiones culturales. Al igual que el anterior, este ciclo enumerativo nacionalista se cierra un poco abruptamente, pero esta vez con dos fragmentos narrativos que hacen referencia a dos momentos distintos de la historia nicaragüense: el primero, la narración del asesinato de David Tejada ―militante de FSLN― a manos del mayor Oscar Morales de las fuerzas policiales en 1968, cuyo cuerpo fue lanzando al volcán Santiago (Cardenal 2019, 517-518). Este crimen fue conocido públicamente y generó una indignación generalizada. La segunda narración hace referencia a una leyenda que recoge el conquistador Oviedo, de boca del Cacique Nindirí, referente a la existencia de una “vieja” que aparecía en la boca del volcán y a quien daban sacrificios humanos, y que se había negado a salir desde que habían llegado los españoles.

Esta interrupción resulta un poco extraña, en tanto que después de ella continúa la enumeración. Podría entenderse como una forma de relacionar el volcán ―elemento natural determinante del paisaje nicaragüense― con dos expresiones culturales y políticas de la historia del país. Es decir, podría entenderse no como una interrupción de la enumeración, sino como la inclusión en la lista de elementos de la riqueza natural y cultural nicaragüense ―que hasta el momento constituye el grueso del contenido del texto― de dos elementos narrativos que hacen referencia a la violencia política contemporánea, así como a la conquista española y a los sacrificios humanos en épocas precolombinas. Así, estas narraciones podrían funcionar como una forma de añadir al compendio de elementos que forman la riqueza nicargüense un par de elementos discordantes, que recuerdan una especie de naturalización de la violencia, o una raíz antropológica de ella, mostrando de nuevo los dos “opuestos” del “proceso”.

A continuación la enumeración sigue, pero se van intercalando versos que hacen referencia a diferentes características del “proceso”: “Esta belleza nos fue dada para el amor”, “Tanta belleza, para la igualdad”, “… la tierra que os daré… dice Yavé”, “No es puta la patria / pero ahora han querido ofrecerla a un espectro / recluido en un hotel: / el fantasma de Hughes”, “Tierra que nos han robado. / Banqueros, dinastía Somoza, compañías, nos la han robado / y nos la roban cada día” (Cardenal 2019, 518-519). Así, a partir de la historia de la vieja del volcán, pareciera que el contraste entre las riquezas de la tierra nicaragüense y los aspectos negativos del “proceso” se da de manera más dinámica: se empiezan a intercalar sus elementos. Luego, vienen unos versos ―integrados aun a la enumeración en la misma estrofa larga― donde se relaciona nuevamente la tierra y el paisaje nicaragüenses con la Tierra Prometida y la Revolución:

Debemos hacer aquí un país.

Estamos a la entrada de una Tierra Prometida

que mana leche y miel como una mujer

mel et lac sub lingua tua

el beso llega a su tiempo y a su tiempo los besos

‘En la tierra que te daré no mantengas analfabeto a tu hermano

para que corte tu algodón y recoja tu café. Habla Yavé’

Una tierra prometida para la Revolución

con las cosas en común

“como antes de la caída de nuestros primeros Padres” (Cardenal 2019, 519-520).

En esta parte del poema, cuando ya en el texto los contrarios del “proceso” cósmico aparecen aunándose con un ritmo más intenso (y no en largos bloques contradictorios), se relaciona la Revolución de manera muy directa con tres elementos de la tradición católica: la Tierra Prometida, el Cantar de los Cantares y el cristianismo primitivo. Se le presenta como una forma de volver, en el futuro cercano, a un pasado idealizado. Así, la voz profética es una voz militante, donde la lucha contra la opresión cobra notorios tintes religiosos. Como se ve, se trenzan acá, nuevamente, el nacionalismo, el pensamiento de izquierda revolucionario y el catolicismo.

La enumeración continúa, intercalando fragmentos que recuerdan que hay que luchar contra quienes se han adueñado de tales riquezas ―los capitalistas― y recordando también, como parte importante de esas riquezas nacionales, a Sandino. Es importante mencionar un verso que de alguna manera señala un nuevo cambio en el ritmo y en la construcción del poema: “De esta tierra es mi canto. Mi poesía, de este clima, / como el zanate clarinero, como el poyol” (Cardenal 2019, 522). El poema se inscribe, entonces, como parte natural del paisaje y de las riquezas nicaragüenses: es uno más de los sonidos que harían parte de ese conglomerado nacional de belleza que se menciona en el texto, y cuyos ejemplos principales son los cantos de los pájaros expresados a través de las onomatopeyas. La inclusión del mismo poema entre las riquezas naturales de Nicaragua tiene unas resonancias cósmico-espirituales que enmarcan las concepciones de Cardenal sobre el lenguaje, en donde confluyen lo espiritual y lo político.

Luego, a partir de esta estrofa, empieza una sección con pequeñas narraciones que exponen la pobreza que provoca entre la población la explotación colonial, y las consecuencias ambientales de la minería de capitales extranjeros en la tierra nicaragüense. Así, se hace concreta la explotación de mano de obra y de la naturaleza: la apropiación significa, en este fragmento, destrucción, por parte de la actividad minera, del paisaje y la vida natural, y degradación y explotación del ser humano. Como contraste a esta actividad destructiva y, por supuesto, antinacional, se opone un ejemplo de la cultura indígena miskito: “Y oímos una canción de amor en miskito, con la palabra amor / Kupia-kumi = “un solo corazón” (Cardenal 2019, 524). Así mismo, como ejemplo del empobrecimiento causado por el paso de las mineras, el poeta muestra la imagen de “señoritas miskitas” que deben asistir “en pelotas” a la iglesia, porque no tienen ropa (Cardenal 2019, 523). Unos versos más adelante, la voz de un indígena miskito aparece contestando a un programa de radio, defendiendo al comunismo.

Luego, en el poema aparece una nueva mención a Darío y a Sandino ―símbolos nacionales―, y se nombran las posibilidades de un pueblo que no estuviera empobrecido, por ejemplo: “tantos Rubén Daríos hay en el monte / macheteando” (Cardenal 2019, 525). Así mismo, se hace una reflexión sobre la propiedad privada, de cuño evidentemente marxista: se dice que los edificios, aviones, incluso cohetes espaciales, camiones, etc. son realmente propiedad del pueblo que los construyó, y que “solo hace falta que lo cojan” (Cardenal 2019, 525). Estas menciones hacen parte de una serie de interpelaciones a un “tú”, que anda “descalzo” y tiene “tungsteno”, y es “analfabeta” en una mina de antimonio, es decir, un empleado minero que se convierte en el destinatario ficcional de este fragmento de poema. A este personaje ―finalmente un compatriota pobre― se le explica que esas son sus pertenencias: “Hermano te han marginado de su civilización”, “Tu madera de mora”, “Tu guayacán”, entre otras (Cardenal 2019, 525).

Sólo después de todo esto aparece en el poema la narración de una escena de la primera guerrilla sandinista, en la primera mitad del siglo XX. Así, pues, se ha invitado a ese compatriota a imaginarse parte de esa lucha, pero ahora con una visión que la resignifica para la contemporaneidad del poema: la emparenta con la lucha de las FSLN contra Somoza III, en donde el marxismo y el cristianismo cobran especial relevancia: luego de la escena de la vida guerrillera, con Sandino leyendo el Quijote al lado de una fogata, es posible imaginar, entonces, esa “Tierra Prometida”, ese país por crear, que se venía nombrando sin concretarlo (Cardenal 2019, 525).

¡Ah la visión

de una tierra con la explotación

abolida!

Repartida la riqueza nacional todos por igual

el producto nacional bruto, toditos por igual.

Nicaragua sin Guardia Nacional, ¡veo el nuevo día!

Una tierra sin terror. Sin tiranía dinástica. Cantá

cantá zanate clarinero.

Ni pordioseros ni prostitución ni políticos

Claro, no hay libertad mientras haya ricos

mientras haya libertad de explotar a otros

libertad de robarle a los demás

mientras haya clases no hay libertad.

No hemos nacido para ser peones

ni para ser patrones

sino para ser hermanos

sino para ser hermanos hemos nacidos.

Capitalismo ¿qué otra cosa que compra-venta de gente?

[…]

tenemos el níkel esperando al hombre nuevo

la caoba esperando al hombre nuevo

el ganado enrazado esperando al hombre nuevo

solo hace falta el hombre nuevo.

Vengan

vamos a arrancar los cercos de alambres compañeros

Ruptura con el pasado. ¡Es que no era nuestro este pasado!

… los que quieren seguir explotando la casa de putas.

Como me dijo la muchacha cubana: “La Revolución es sobre todo una cuestión de amor” (Cardenal 2019, 526-527).

Este fragmento es fundamental. Acá el marxismo y el nacionalismo se entrecruzan de manera explícita, a su vez se menciona directamente la dictadura de Somoza y la presencia estadounidense ―a través de la Guardia Nacional―, también la idea del “proceso” cósmico se incorpora a través de los elementos naturales que “esperan” al “hombre nuevo”, y del canto del zanate que se une a la celebración humana, y de la noción del “amor”. Así mismo, se continúa con la imagen de la nación como cuerpo de mujer, que se ha venido construyendo en el poema: a través de la imagen de la prostituta y de la amante del Cantar de los Cantares, se metaforiza la nación que es “fiel” a su pueblo o que se “vende” al extranjero. Hay, pues, una visión patriarcal de defensa del honor masculino a través de la recuperación del goce del cuerpo femenino, que metaforiza las riquezas naturales de Nicaragua.

Justo a continuación de esto, se concreta la imagen de la patria como mujer que es recuperada por la lucha sandinista: se describe la escena de Sandino, alzado en armas y en su uniforme guerrillero, contrayendo nupcias con “Blanca” en una iglesia (Cardenal 2019, 527). Esta pequeña narración, en el contexto del poema, condensa las ideas del “amor” cósmico, la nación como mujer y la lucha guerrillera a través de un rito católico. El poema, a partir de acá, es celebrativo: la nación ha sido ―o podrá ser― recuperada, gracias a las fuerzas que se han aunado en el “proceso” cósmico de Revolución católico-sandinista-marxista-nacional. El canto de los pájaros participa, por supuesto, de esta celebración: “¿Qué canta el degollado, qué canta el justo-juez / en las cercas de alambres? Amanecer del nuevo día / y nuevas relaciones de producción” (Cardenal 2019, 527). Así mismo, consignas socialistas, guerrilleras o de tradiciones indígenas aparecen en el poema. El poema mismo hace parte de esta celebración: “Yo canto / un país que va a nacer”. Los elementos del proceso cósmico se hacen explícitamente revolucionarios: “La vida es subversiva” y “El amor es el agitador” (Cardenal 2019, 528).

Como éxtasis de la celebración, el poeta hace una nueva enumeración de los cantos de los pájaros nicaragüenses, con sus respectivas onomatopeyas, con la diferencia de que ahora, a diferencia de la enumeración del comienzo del poema, compara su propio canto con ellos, agregando “canto como” antes de nombrar al ave respectiva (Cardenal 2019, 529-530). Con esto, se puede decir que el poema es cíclico, pues termina como comienza, después de haber hecho un recorrido específico: el “proceso” cósmico se realiza en el texto. Si en un comienzo esa naturaleza es bella y ajena, y se presenta distanciada de las realidades humanas, poco a poco en el poema esas realidades ―culturales y naturales― empiezan a aunarse, paralelamente al “proceso” en donde se trenzan marxismo, nacionalismo y catolicismo.

El hecho de que el poema ―un canto desde el título― sea parte de esas riquezas, y que se aúne con los cantos de los pájaros que celebran el despertar sacro-político de la naturaleza y la sociedad nicaragüenses, nos muestra una concepción particular sobre el lenguaje. Éste, que surge dentro del poema, después de las bodas cósmicas entre el “pueblo” nicaragüense y naturaleza, es tal que crea un vínculo directo y expresivo entre el ser humano y el paisaje que lo rodea (y que contrasta con el lenguaje caído que Cardenal denuncia en obras anteriores). Además, puede aparecer con estas características de unión mística después de un profundo “proceso” que no es únicamente espiritual o que, más bien, es tan complejo que incluye transformaciones históricas, sociales, políticas, naturales y cósmicas.

En tanto el poema es un canto celebrativo, cabe mencionar un fragmento de Giorgio Agamben, filósofo italiano, que aparece en uno de sus libros donde reflexiona a fondo sobre las características del lenguaje contemporaneo:

Todo lamento es siempre lamento por el lenguaje, así como toda alabanza es sobre todo loa del nombre. Estos son los extremos que definen el ámbito y la vigencia de la lengua humana, su referirse a las cosas. Donde la naturaleza se siente traicionada por el significado, allí comienza la lamentación; donde el nombre dice perfectamente la cosa, el lenguaje culmina en canto de alabanza, en la santificación del nombre (Agamben 1996, 39).

Esta alabanza es la que se canta en Canto Nacional: una santificación del canto de las aves y de la palabra poética, palabra que ya no traiciona a la naturaleza y que sólo sería posible después de una liberación política en contra del colonialismo y la minería. Es decir que la propuesta política concreta de liberación nicaragüense contra la dinastía Somoza y sus políticas colonialistas se convierte también en una propuesta religiosa-espiritual de acercamiento a la naturaleza: Nicaragua se ha convertido en la Tierra Prometida. Esta trasmutación sagrada ―el “proceso” ― está enmarcada en una historia nacional específica, y es posible, en el poema, a través de los tres elementos que políticamente hicieron posible la caída del régimen de los Somoza.

Juan Camilo Lee Penagos. (Colombia, 1982). Doctor en Ciencias Humanas y Sociales, Maestro en Historia del Arte y Profesional en Estudios Literarios. Ha publicado Ciencias de la Mañana (2010), Voces de Casa (2015) con el que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Paralelo 0 (Ecuador). Con Habría que decir algo sobre las palabras (2021) obtuvo Mención Honorífica en el V Premio Nacional de Poesía Tomás Vargas Osorio. Su libro País en línea recta obtuvo beca de publicación por el Ministerio de Cultura en 2020. Ha realizado dos estancias postdoctorales y en la actualidad es profesor de planta de la Universidad Nacional de Colombia Sede de La Paz. Ha publicado numerosos artículos académicos sobre literatura, cine y artes latinoamericanas.