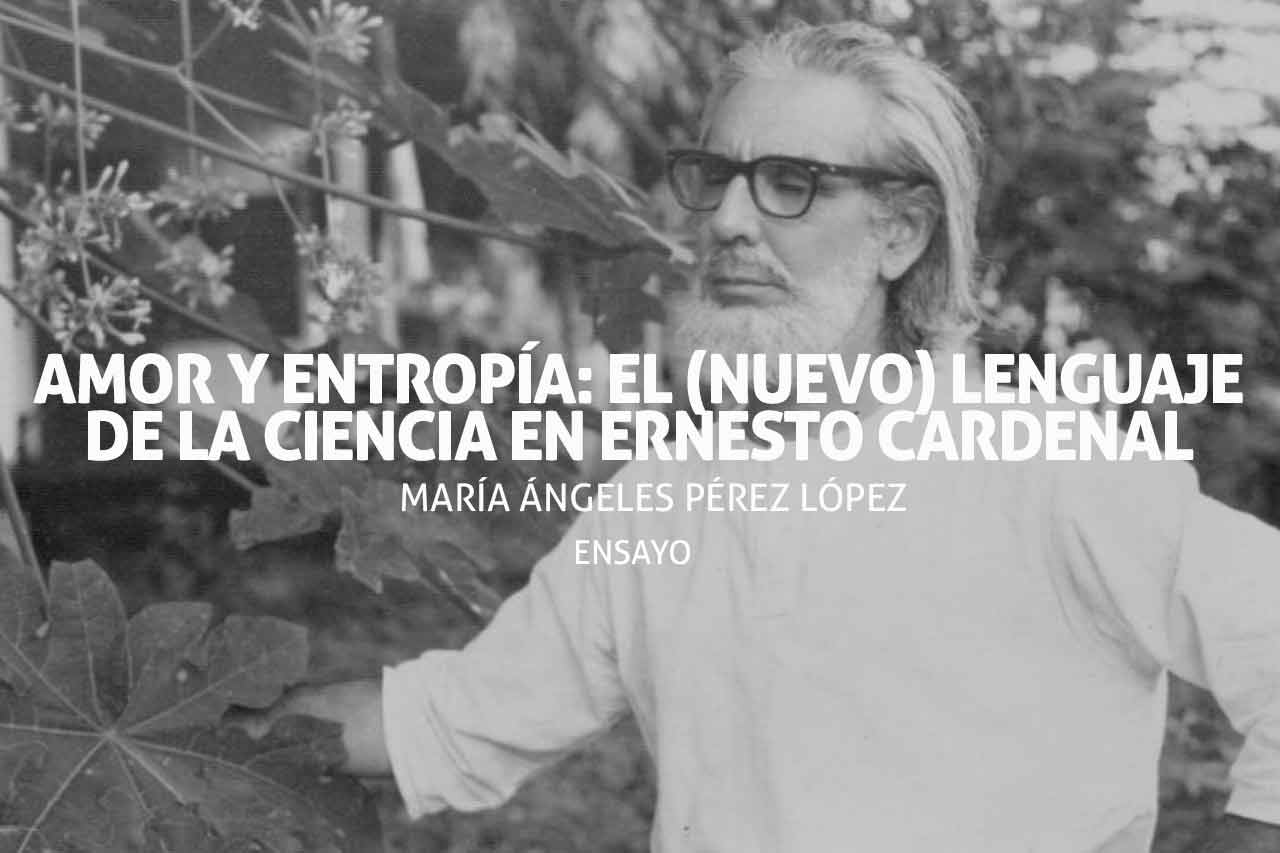

En sus últimos libros, Ernesto Cardenal exploró el universo desde perspectivas poéticas, científicas y espirituales, pero siempre teniendo como faro el motor del universo: el amor. El presente ensayo de María Ángeles Pérez López, experta en la obra de Cardenal, profundiza estos aspectos en este ensayo

María Ángeles Pérez López | Poeta y profesora española

Y en su número de octubre de 2025, la prestigiosa revista Ínsula ha publicado un monográfico dedicado al autor centroamericano, que he tenido el honor y la alegría de coordinar. Está dividido en dos partes: en la primera, de carácter testimonial, afectivo y poético, participan Luz Marina Acosta, Sergio Ramírez, Gioconda Belli y Daisy Zamora. La segunda ofrece un conjunto de análisis en algunas de las líneas de trabajo más fructíferas iniciadas o continuadas por quienes han realizado grandes contribuciones a su estudio, en el deseo de valorar su vigencia. Destacan los trabajos de Luce López-Baralt, quien revisa la actualidad de la experiencia mística en las obras de Cardenal y Merton; Carmen Alemany Bay, quien valora las potencialidades del exteriorismo y Jorge Chen Sham, que estudia la condición de obertura textual en Cántico cósmico.

Ahora se suma al centenario la revista centroamericana El escarabajo. ¿De dónde proviene tanta conspiración de entusiasmo?

*

La conocida frase de Albert Einstein “Vivimos en el mundo cuando amamos. Solo vivir para los demás da sentido a nuestra existencia” podría sintetizar bien el impulso poético de Ernesto Cardenal (1925-2020): es el amor –a las muchachas en los más tempranos poemas, a la revolución, a Dios, y desde él, a todas las criaturas y en ellas al universo– el que nutre una obra muy importante y extensa. Títulos como Epigramas (1961), Salmos (1964), Oración por Marilyn Monroe y otros poemas (1965), El estrecho dudoso (1966), Homenaje a los indios americanos (1969) u Oráculo sobre Managua (1973) encuentran en el amor su fuerza motriz, aunque se module en muy distintos acentos y un muy significativo cruce intertextual que cubre un amplio abanico de lecturas.

Obras posteriores, en particular Cántico cósmico (1989) y Versos del pluriverso (2005) exploran con intensidad el amor al universo desde un empleo poético del lenguaje científico que resulta profundamente original y por el que Cardenal fue nombrado miembro honorario de la Academia de Ciencias de Nicaragua. De ahí el título que eligió para la antología que editó la Universidad de Salamanca con motivo del XXI Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que tuve el honor y la alegría de acompañar de un amplio estudio introductorio: Hidrógeno enamorado (2012). Leemos en “Epitalamio” de Cántico cósmico: “Los astros mueren / para dar origen al nacimiento de otros astros. / Estrellas nacen de estrellas / y debemos nuestra existencia corporal / a eventos ocurridos hace billones de años / en estrellas que vivieron y murieron / mucho antes que el sistema solar comenzara. / Y volveremos a ser gas de estrellas otra vez. / Hidrógeno seré pero hidrógeno enamorado”[2].

Resulta valioso advertir cómo la reescritura del “polvo enamorado” de Quevedo hace estallar las múltiples posibilidades de la poética cardenaliana, anclada en una rica tradición literaria y lanzada hasta el espacio sideral, en una propuesta omniabarcadora que alcanza en Cántico cósmico uno de sus momentos más relevantes. Se trata de un texto de gran complejidad dividido en 43 cantigas que aborda diversos aspectos de la ciencia –en especial la física y la astronomía–. Comienza con “El Big Bang” y concluye con la cantiga “Omega”, que se abren y cierran con las mismas palabras -“en el principio no había nada”; “no había nada / En el principio…”-, a modo de palíndromo fundacional y relato pionero de una épica cósmica. “Épica astrofísica” la llamará el poeta en la cantiga 12, donde, de nuevo, pone de manifiesto que el amor es el que dota de sentido a todo lo creado y por tanto, que Dios en tanto amor es el centro ontológico del cosmos: “Ésta mi épica astrofísica sólo tiene un sentido: / proclamar que el universo tiene sentido” (p. 784).

En el poema, la sustancia que sirve de argamasa al infinito es el amor hecho revolución, el mito encarnado en la historia. El libro además reactualiza las claves religiosas cardenalianas y la tradición mística anterior, en particular las teorías evolucionistas de Teilhard de Chardin. Por otro lado, lo que singulariza este extenso y ambicioso poema es la exploración en verso de las teorías existentes sobre la formación del universo, las leyes que lo rigen o las grandes cuestiones científicas aún pendientes de despejar. Se aborda la segunda ley de la termodinámica, referida al crecimiento de la entropía, la teoría del universo en expansión de Hubble, la teoría de la relatividad, la antimateria, las teorías de Dirac y Schrödinger sobre mecánica cuántica, el principio de indeterminación de Heisenberg y un largo etcétera. Se suceden así las referencias a Giordano Bruno, Copérnico, Galileo, Newton, Einstein, Bohr o Wheeler, lo que llevó a Coronel Urtecho a afirmar que los versos y estrofas de Cántico cósmico actúan “a modo de quantas de la poesía del Universo”[3]. Su estructura, isomorfa con la estructura de la realidad, carece de orden en sentido estricto (“¿El orden de este poema? No tiene orden / ni desorden. / Dónde empieza la tierra y dónde acaba. / Dónde empieza y acaba una galaxia.”, p. 740): el poemario vendría a ser un fractal del universo.

Por otra parte, la insólita reescritura del “polvo enamorado” de Quevedo introduce la presencia de uno de los elementos químicos más relevantes, pues es el más abundante en el universo. Su peso en la poesía cardenaliana resulta significativo, tanto en el Salmo 18 como en las diversas cantigas de Cántico cósmico, en especial en la primera, donde se describe el proceso de creación del universo, de modo que varias veces se refiere el poema a la formación de núcleos de hidrógeno. Sin embargo, no se limita al diálogo con la ciencia, sino que van alternándose momentos líricos con otros objetivistas, lo que da tensión dramática al extenso texto. Así, una vez que el poeta se refiere a la formación de galaxias y estrellas del presente universo, salta inmediatamente a la dimensión metafórica que permite afirmar que “…Las estrellas son mujeres / que por la noche encienden fuegos helados…” (p. 710).

El nacimiento de nuevas estrellas a partir de una tenue nube de hidrógeno en la Cantiga 4 (“Expansión”), por su parte, lleva a la pregunta por la soledad de nuestro planeta en un universo común en el que la evocación amorosa hace florecer “la seguridad de no estar solos en el cosmos” (p. 725).

Es en términos poéticos y científicos a la vez donde se produce la unión de términos considerados contrarios en tantas épocas y tantas disciplinas del saber, y es precisamente esa fusión una de las señas inequívocas de la obra de Cardenal, explorada con intensidad inaudita en Cántico cósmico:

Hace 15.000.000.000 de años éramos una masa

de hidrógeno flotando en el espacio, girando lentamente, danzando.

Y el gas se condensó más y más

cada vez con más y más masa

y la masa se hizo estrella y empezó a brillar.

Condensándose se hacían calientes y luminosas.

La gravitación producía energía térmica: luz y calor.

Como decir amor. (p. 726)

El manejo de los diversos espaciados en la disposición versal, los blancos introducidos en la dicción poética y la rima consonante entre calor y amor, que refuerza el nexo comparativo, amplían la fusión a la que me refería antes, que, por contraposición con la idea de fisión, será uno de los campos léxicos cardenalianos de mayor potencia.

Sin embargo, las bodas del hidrógeno y el oxígeno, propuestas en la Cantiga 12, no se contradicen con la entropía en la obra cardenaliana, tal como aborda de modo excelente el artículo de Mauricio Cheguhem titulado “Las partículas de la finitud: aportaciones de la física al pensamiento ecológico en Cántico cósmico, de Ernesto Cardenal”. Allí escudriña la proyección de la física en la ecocrítica y analiza Cántico cósmico como una zona de diálogo entre poesía, física y naturaleza, afirmando que “Entropía y antropoceno pertenecen a un mismo paradigma científico, en tanto ambos enunciados refieren a un camino irreversible hacia la finitud como crisis del tiempo”, pues la poética de Cántico cósmico deposita “el final como piedra angular de la naturaleza frente al antropoceno”[4]. La relevancia de lo planteado en términos poéticos es inmensa.

En cuanto a Versos del pluriverso, Cardenal ahonda en los supuestos de parte de su obra anterior, en particular del Cántico, al tiempo que abre nuevos caminos, especialmente la búsqueda de un mayor equilibrio entre el discurso objetivo y el subjetivo (entre el lenguaje de la ciencia y el del recuerdo), y acentúa la relación entre lo místico y lo cósmico, presente en poemarios anteriores. Ya desde su título, Versos del pluriverso sugiere la fusión entre el universo y el verso plural –capaz de recoger múltiples voces y experiencias–. Los conocimientos de astrofísica, teoría cuántica o teoría de las partículas que Cardenal despliega en el poema dialogan claramente con Cántico cósmico pero el poeta buscará equilibrar ciencia y emoción (logos y pathos).

Así intenta contrarrestar la profunda soledad del místico (“todas las muchachas que yo amé / se las llevó la entropía”, p. 1155) a través de un lenguaje hondamente erótico: “La vulva. El falo. Los senos. / El sexo sagrado o sacramento” (p. 1211). De este modo se inserta plenamente, ya avanzado el siglo XXI, en la antigua tradición pitagórica que aunaba ciencia y alta espiritualidad[5]. Por ello las referencias, a su vez plurales, van de Neruda, Borges o Parra a David Bohm, quien, en La totalidad y el orden implicado (1980) planteó una idea que desarrolla Cardenal, la de la realidad como una totalidad indivisible (“Los cuerpos son partículas elementales y campos de energía / pero las almas no existen solas / sino sólo como partes de una cosa mayor. / Toda la materia está unida según Bohm. / ¿Y las almas no estarán más?”, p. 1167).

Por ello, el poemario declara enfáticamente su interés por la ciencia(“¡Universo: nada me apasiona tanto como tu evolución!”, p. 1170) y desde ella, versifica la necesidad de la cooperación en términos biológicos o sociobiológicos –“Células individuales de Myxobacteria, por ejemplo, / salen a cazar en grupo, / como una manada de leones acorralando una gacela”, p. 1174–; políticos (las figuras de Martí, Sandino o Fidel) y religiosos (“Compasión como un factor de la evolución. / Altruismo el otro”, p. 1174).

El amor, en particular el de Cristo hacia todas las criaturas, le lleva a postular que es “el único que nos puede salvar de la entropía” (p. 1197) porque “no vino a explicar el dolor sino a compartirlo” (p. 1197). Por ello, en el poema “Ecce Homo” de Versos del pluriverso, el amor se percibe como espacio comunitario que humaniza al mono y le hace hombre, señalando la gran apuesta ética y estética de Cardenal en sus últimos libros: “Muchos animales cazan juntos / pero no comparten lo cazado. / Cuando el mono compartió la comida / ya no fue mono sino humano.” (p. 1199), y más adelante: “El hombre es en grupo. / Sólo existe el hombre como comunidad humana” (pp. 1200-1201).

Si el lenguaje de la ciencia objetiviza la experiencia humana, el amor la dota de sentido y permite introducir lo personal en lo general, lo concreto en lo abstracto, la vida íntima del lector o del autor en la partitura lejanísima y abstrusa de las estrellas. Con Einstein, cuyas teorías –así como la ciencia contemporánea en su conjunto– versifica el poeta de modo vividísimo y personal, podrá afirmar entonces la preeminencia del amor individual y colectivo.

[1] El presente trabajo actualiza y amplía el publicado en la revista Zurgai, Bilbao (diciembre de 2014), pp. 32-33, con el título “Amor y entropía: el lenguaje de la ciencia en Ernesto Cardenal”.

[2] Cito por la edición de 2025 titulada Poesía completa arriba referenciada, p. 944.

[3] “Anotaciones a Cántico cósmico”, en Julio Valle-Castillo (ed.): Re-Visiones de Ernesto Cardenal, Managua, Asociación Noruega de Escritores / Centro Nicaragüense de Escritores, 2010, p. 443.

[4] Mauricio Cheguhem Riani: “Las partículas de la finitud: aportaciones de la física al pensamiento ecológico en Cántico cósmico, de Ernesto Cardenal”, Revista [sic] 32 (2023), p. 57. Disponible en https://doi.org/10.56719/sic.2022.32.425.

[5] Véase Sylma García: “Yo tuve una cosa con él y no es un concepto”: originalidad y modernidad en la literatura mística de Ernesto Cardenal, Madrid, Iberoamericana, 2011.

María Ángeles Pérez López. (Valladolid, España, 1967). Poeta y profesora titular de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, acreditada a catedrática. Ha estudiado y editado, entre otras, las obras de Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Juan Gelman, Ernesto Cardenal, Francisca Aguirre, Teresa Wilms Montt y Elvira Hernández.

Como poeta, ha publicado varios libros y plaquettes. Su libro Incendio mineral (2021) ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Crítica en 2022 y acaba de ser publicado en Estados Unidos de modo bilingüe (Mineral Fire). Su obra Libro mediterráneo de los muertos (2023) fue Premio Margarita Hierro de la Fundación José Hierro y ha sido distinguido con el Premio Meléndez Valdés (bienio 2022-23).

Antologías individuales de su obra han sido editadas en Caracas, Ciudad de México, Quito, Nueva York, Monterrey, Bogotá, Lima, Buenos Aires y varios lugares de Honduras. También, de modo bilingüe, en Italia y Portugal. Carnalidad del frío (Premio Ciudad de Badajoz, Algaida, 2000) fue editado bilingüe en Brasil y en Estados Unidos.

Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ha sido nombrada honoraria de la Academia Nicaragüense de la Lengua y es miembro de la Academia de Juglares de Fontiveros, así como hija adoptiva del pueblo natal de San Juan de la Cruz. Forma parte desde su fundación de la Asociación “Genialogías”, volcada en reconocer el legado de las poetas.

Por su trayectoria ha recibido en Lima la Medalla Vicente Huidobro que otorga la Fundación del poeta, y ha sido distinguida en el Instituto Cervantes de Chicago.