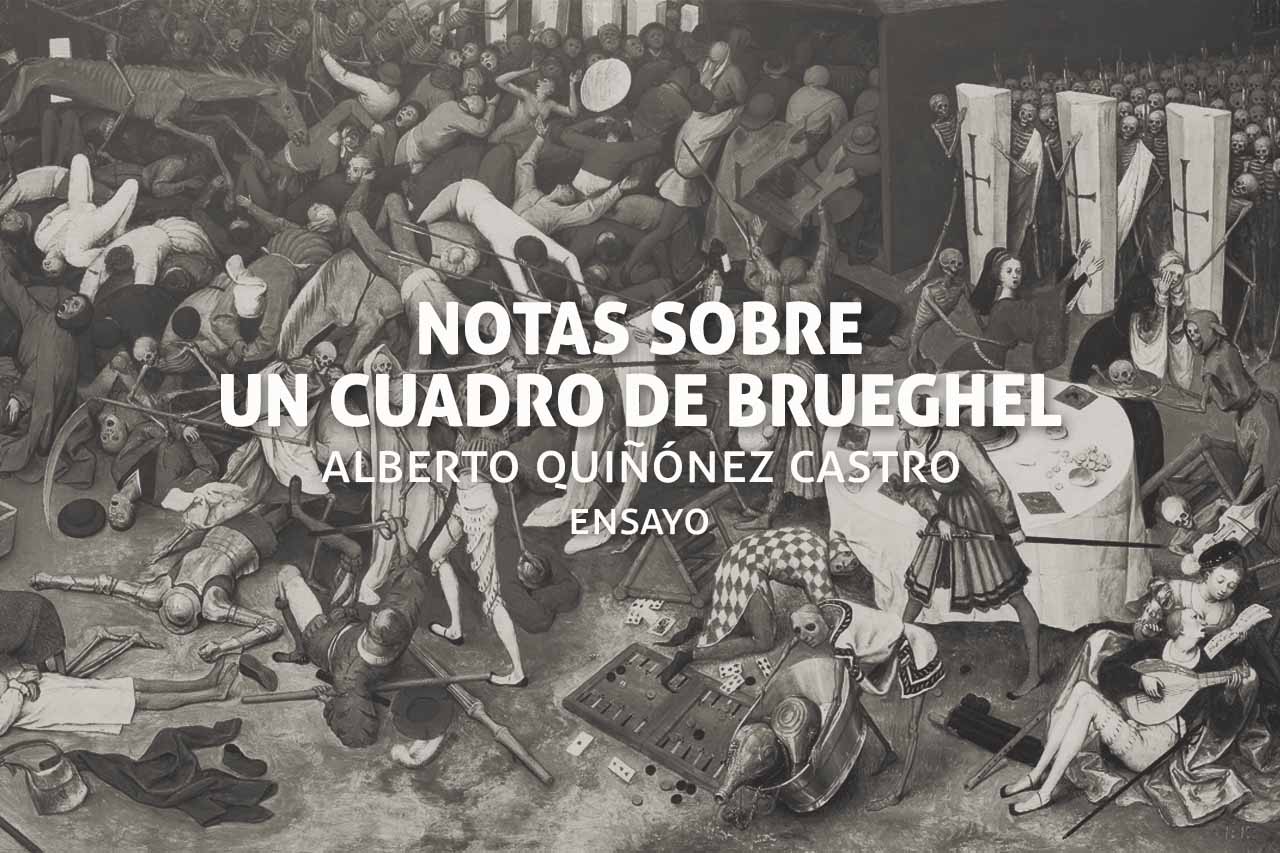

A partir del cuadro El triunfo de la muerte, de Brueghel, Alberto Quiñónez analiza el potencial de la muerte como parte de la vida, pero también como dominio frente al otro

Alberto Quiñónez Castro | Investigador social, poeta y ensayista

*

Escribió Marx en los Manuscritos del 44: «Si amas sin despertar amor, esto es, si tu amor, en cuanto amor, no produce amor recíproco, si mediante una exteriorización vital como hombre amante no te conviertes en hombre amado, tu amor es impotente, una desgracia» (Marx, 1987: 112). El amor supone una reciprocidad, una dinámica en la que el sujeto se realiza relacionalmente, no de forma aislada sino en un vínculo con otro. El amor, en este vínculo, es el catalizador de la presencia del otro en la propia vida.

En El triunfo de la muerte de Pieter Brueghel (circa 1562), salta a la vista la pareja de la esquina inferior derecha: su situación particular es una lucha contra un mundo que se cae, se quiebra y se abrasa en el golpe de un rayo infernal, en una marejada de esqueletos que no yerran sus golpes –ya no pueden errar, el error es un atributo eminentemente humano-; aunque esa lucha es, al parecer, individual, ensimismada. La pareja de amantes es la de dos seres que no son para el mundo sino para ellos mismos, mientras el mundo se crece de muertos y de tumbas. Pero podría no ser tan simple: esa aparente indiferencia puede nacer de la certeza de que nada puede construirse sobre la ceniza de un mundo que se muere, por eso ese mundo debe ser marginado, para poder lanzar la mirada en otra dirección.

Parece que el amor los mantuviera a salvo. Uno ama despertando amor; por eso el amor no es impotente y, lejos de ello, transforma. El amor despierta amor, hecho evidente en la entrega de su compañera, que es también amante y amada. La correspondencia del amor sitúa a estos dos personajes como una potencia frente a la potencia de la muerte, que camina y deja sólo muerte a su paso. Para parar a la muerte hay que realizarse en el amor y a través de él. No es el amor en sí mismo, de forma abstracta, el eje de esta potencia, sino el hecho de que éste se traduce en una comunión de individuos reconocibles entre sí. Parecería que los amantes tienen claro su propósito y que el desmenuce que los esqueletos hacen del mundo no les afecta en nada; no obstante, el rostro de ambos expresa cierta preocupación, cierto hálito de angustia.

¿Cómo pensar que el amor pueda salvar al mundo? Suena como la típica fórmula idealista ¿Cómo superar el ensimismamiento a partir de una relación que se presta mucho para ser enajenante? Esta paradoja sólo puede resolverse a la luz de una reivindicación de la subjetividad, en donde la salvación del mundo y lo colectivo implican una salvación del sujeto concreto; pero de un sujeto que salta por encima de la brecha abierta entre sí mismo y el otro.

En El banquete, Platón sostuvo que los seres humanos somos indefectiblemente seres carenciados. Una maldición nos roturó la plenitud originaria, la comunión del sujeto con el otro, que era parte de sí mismo, y tras esa ruptura «cada uno de nosotros es un símbolo de hombre, al haber quedado seccionado en dos de uno solo» (Platón, 1988: 226). Como símbolo somos pura aproximación, remedo, recuerdo de lo que fue. Pero toda aproximación cumple una finalidad: conjurar lo posible. En Marx, el amor es un primer paso. Eso es bastante.

*

Pero más que la muerte es la vivencia de lo que fue. No mata la muerte, sino la vida de algo que vivió no viviendo y murió sin morir. Mata la vida inacabada de algo que requiere matar para morirse. Y requiere morirse porque su esencia no es la vida, sino la vida que es negada como vida que se vive muriendo, como vida que se vive en una vida infinita, que no es ni por asomo posible y que por ello engendra una muerte total.

La vida infinita –no como posibilidad sino como ilusión- aplaza para después la vida de la vida; sustituyéndola por una presencia enajenada de la muerte. La muerte entonces adquiere un significado que a la vez es negado, una presencia que se esconde, una sensibilidad de lo que se supone inerte, una inercia de lo que es esencialmente dinámico.

Y en efecto, separar a la muerte de la vida implicará hacerla florecer, hacerla regresar inmiscuida en la vida como un fetiche. Entonces la vida se vuelve una parte adherida a la muerte, y no la muerte como parte de la vida. Por eso el ser humano será más muerte que vida si anula de la vida la muerte. Así lo expresará Joaquín Pasos: «Somos flores de carne que chorrean sangre. Somos la muerte recién podada que florecerá muertes y más muertes hasta hacer un inmenso jardín de muertes» (2008)[1].

Es el caso del mundo occidental que ha construido un ideal de vida donde no cabe la muerte. Pero la vida y la muerte son fenómenos inseparables; no se puede hablar de una sin considerar la otra como posible; la muerte presupone a la vida y la vida sólo puede hacerse a través de la muerte[2]. El exilio de la muerte es la muerte de la vida, la muerte regresa como una parte de la vida no hecha para hacerse presente en la vida de la muerte y en la muerte de la vida. Eso, justamente, es lo que se discierne en el cuadro de Brueghel.

En este ciclón de desastres se pierde la frontera entre la vida y la muerte. También se pierde la noción ética sobre la vida humana: la vida humana se levanta como dignidad inmanente en tanto que es algo vivido por un ser carente, sujeto a una finitud. En otras palabras, la dignidad de la vida se basa en la posibilidad de la muerte; si la muerte no existiera no habría porque pensar la vida como realidad digna. Es precisamente por la existencia de la muerte que la vida adquiere una dimensión de requerida libertad y dignidad. Sin ese límite, la reivindicación de la vida carecería de sentido.

Pero se ha dicho dignidad y este concepto es vago y resbaladizo. Por ella, quizá, podamos entender las posibilidades del ser humano de realizarse en todos los ámbitos de su marco práxico histórico. La frontera de esas posibilidades está demarcada por la presencia de la muerte; cuando no hay conciencia de que ella se encuentra ahí, la voluntad de dominio aspira al abarcamiento del infinito y se vuelve por tanto un fetiche. Esa violencia contra el mundo es ya otra violencia: la teleología de una vida como vida-sin-la-muerte, ha eliminado una parte del sujeto que por ser viviente tiende hacia la muerte.

¿Por qué el temor a la muerte, por qué el miedo a esa estancia oscura, a la sombra de un tiempo sin tiempo? ¿Por qué el denodado esfuerzo de diferirla? ¿Por qué carga la muerte con esa definición de ser una rotura de la trascendencia? Precisamente porque la trascendencia en nuestra tradición cultural ha sido siempre una aspiración del individuo abandonado a sí mismo. Es el ímpetu bastardo del individuo roto. En la desaparición del otro, de su semejante, se encuentra la desaparición de una trascendencia no calada por la muerte[3].

Interludio

La historia de la humanidad es una paradoja. Las filosofías de la historia han tratado de dar cuenta, cada cual a su modo, de un fenómeno en esencia dramático. Y a los dramas les queda siempre un resto inexplorable. Mientras Brueghel vivía en el agitado, suntuoso y frío Amberes del siglo XVI; ejércitos de esclavos extraían el oro y la plata americanos que habrían de financiar el despegue de las industrias europeas. El renacimiento y el humanismo europeos se pararon sobre la espalda de la manumisión americana; mientras en Europa se desarrollaba el arte y la cultura, en América Latina se fundían piezas escultóricas aztecas de oro para convertirlas en moneda. Esa América Latina que permitió el renacimiento de una Europa sucia y maloliente estuvo en la otredad. Pero no en la otredad en la que Europa podía reconocerse; sino la otredad sobre la que Europa se erguía y plantaba sus banderas. América no era -¿no es?- ese otro que se encuentra ahí requiriendo responsabilidad, sino el otro que es objeto de dominio.

El colonialismo en América Latina, como en otras partes del mundo, se forjó en la posibilidad de dominar, reducir, aniquilar al otro. A ese que no es un otro que me constituye y que me exige, sino un otro que está ahí como amenaza. La historia de la dominación de América no puede, lastimosamente, reducirse a los trescientos años de imposición monárquica, principalmente por parte de España y Portugal. Como ha rescatado el movimiento zapatista del sureste mexicano, esa dura noche de la dominación es la «larga noche de los quinientos años». Se extiende hasta hoy. Quizás hasta mañana.

El colonialismo como expresión de la dominación se configuró como una subsunción del Otro: su dominación, marginación, explotación y utilización como objeto. No importó su rostro ni su sufrimiento, ni su caída inspiró lástima ni mucho menos compasión. El rostro del Otro se quedó como una imagen pétrea, como aquellas milenarias rocas talladas que veían desde más allá del tiempo. Igual que ellas sufrieron la desidia de la historia. Como esas mismas rocas, carecieron de palabra. Apenas hoy comienzan a alzar su grito, a caminar contra el curso de la historia misma. Como en El triunfo de la muerte, la historia de los olvidados se levanta para hacerse justicia con su propia mano.

*

En toda la literatura amatoria el amor es siempre liberación. Pero esa liberación es también sacrificio. No hay amor sin sacrificio y todo sacrificio puede seguirse hasta una explicación amatoria. Asimismo, la vinculación entre el amor y la muerte es siempre un tema visitado por la literatura de todos los tiempos. Siempre hay una pareja que se vuelve símbolo de una época y como símbolo engloba el espíritu de esa época en particular.

En uno de sus más significativos, como polémicos, poemas de amor Gustave Roud (2005) dirá: «En el hueco de tus palmas heridas saboreé en otro tiempo los granos de una espiga madura. Ese don más puro que el intercambio de las sangres sellaba una alianza misericordiosa. Pero, ¿quién puede encadenar un cuerpo sin peso a los hilos de la Tierra, unir la hoja muerta al árbol vivo?» (9).

La muerte está presente como trasfondo en ese vínculo amatorio. Eso es visible en la última frase: un cuerpo cuyo peso no es ya lo corpóreo, es decir, cuyo vínculo con el mundo no es lo puramente material sino aquello que le dota de un contenido. En ese tablado aparece una alianza misericordiosa cuyo engranaje es un producto eminentemente dialéctico: «los granos de una espiga madura», de aquello que encierra vida en tanto que muere. La alianza es de la vida consigo misma, que por amor logra incluso superar el límite de la muerte.

Pero las manos de las que habla Roud no son manos en abstracto. Son manos heridas. Las heridas sólo pueden provenir de dos cosas: la tortura o el trabajo[4]. Ambos pueden dignificar o subyugar al ser humano[5]. En la trama del poema resulta obvio que las heridas son resultado del trabajo del cosechador. Son, por tanto, resultado de un trabajo concreto en el marco de un sistema de producción mercantil simple, en el que los productos del trabajo «son las manifestaciones necesarias de la individualidad» (Marx, 2008: 61). Cuando Roud evoca las manos heridas y la tributación que ellas ofrecen, evoca el dolor concreto de un sujeto concreto, que realiza una actividad determinada que lo reivindica y lo realiza. Las manos heridas son también muerte y vida, concreción y universalidad del dolor.

Pero hay que volver a Brueghel. En El triunfo de la muerte, la vida y la muerte se enfrentan; pero es obvio, tanto en el nombre del cuadro como en lo que éste presenta, que la muerte lleva por mucho la ventaja. La actividad práxica está arrojada a la defensa de la vida. Ya hemos dicho que ese triunfo de la muerte se da como un resurgir enajenado de la muerte en el plano de la vida. Ahora cabe anotar otro punto: la muerte no sólo aparece, sino que es impelida a mostrarse. El contrario de la caracterización elaborada por Roud es la vivencia del trabajo como proceso de destrucción del sujeto, es la generalización del trabajo abstracto para el cual el sujeto no es más que un medio, un instrumento en el proceso de su plasmación histórica concreta. La muerte no aparece de pronto; aparece sacada de su mutismo por el régimen de valorización del capital. La plétora del capital actualiza lo que el enterramiento del otro había creado como potencia.

*

Es 1562 y es la madrugada de la modernidad. El mundo burgués primitivo da pasos de gigante sobre el globo terrestre. Es tiempo de las maravillas y del resurgir del potencial filosófico que estuvo enterrado casi mil años. Tras el velo aburrido del espíritu de Dios, una mano sempiterna ha halado las costuras y el mundo es redondo y cercano, la Razón hace posible dominar a la naturaleza y a los pueblos.

Los críticos de la modernidad han afirmado que ésta no ha sido sino todo lo malsano que podían contener las ideas más nobles de la humanidad. Y no era poco. Brueghel logró ver, con terrible antelación, que el renacer del individuo sólo podía derivar hacia su propia destrucción. Si algo renacía negándose a sí mismo, tenía que morir de muerte absoluta. La naturaleza destructiva de la modernidad puede rastrearse hasta su fe desmedida en la razón o, más precisamente, en una razón propia del mundo burgués, en una racionalidad del yo donde el yo desaparece como sujeto porque ya ha suprimido cualquier otredad.

En una lámina de sus Caprichos, Goya escribiría: «el sueño de la razón produce monstruos». Es decir: la razón misma, al dormir, crea a los monstruos. El psicoanálisis ha sostenido siempre que una parte importante de nosotros mismos se expresa a través de los sueños; es particularmente sensible a ser materia de la ensoñación todo aquello que no se efectualiza, todo aquello que es reprimido por la racionalidad de la vida diaria. Y si eso es así, si en el sueño de la razón los monstruos aparecen y caminan, la razón al final de cuentas es algo irracional y podrido: algo monstruoso. La reflexión de Goya constata lo que en Brueghel era profecía: la muerte no triunfará, está ya triunfando; la razón no morirá; está ya muriendo[6].

Casi dos siglos después, Mallarmé escribiría: «Nous sommes la triste opacité de nos spectres futurs» (Mallarmé, 1970: 65). Somos la destrucción de lo que nuestro futuro lleva implícito. Entre el futuro y el ahora hay un puente que comunica y es el peso que ejercen sobre el hoy el carácter de las posibilidades de un mañana. En muchos casos, es un peso que es difícil levantar. Para Mallarmé, eso que hoy somos ya está determinado por el espectro que seremos. En el momento presente, ese que para Brueghel fue un presente futuro haciéndose, los monstruos afloran y se muestran en su total y horrible desnudez; pero hay una dialéctica según la cual, a pesar de su desnudez, se esconden.

La monstruación del ser humano se niega y a fuerza de negación se naturaliza. Esa negación toma de la historia de la razón sus principales columnas justificatorias. No hace falta esforzarse mucho para demostrar cómo la filosofía ha sido también momento de la libido dominandi: de Parménides a Plotino, de Aristóteles a Descartes, de Hobbes a Fukuyama; y de cualquiera de ellos a cualquiera de los dictadores ilustrados de una lista lastimosamente nada corta de cerberos que se muerden a sí mismos, esos dictadores que han poblado de fantasmas el tiempo y el lugar de las periferias de este mundo.

Cuando la razón, punto diferencial del ser humano, ha sido ya atravesada por la linfa del escarnio, poco resiste de la vida frente a la potencia incontestable de la muerte. Es entonces que ésta llega trágicamente silenciosa, solidaria con la pobreza del olvido, triunfante como una lápida sin dios, perfecta en su ausencia de importancia. Pero no es cualquier muerte la que no importa: es la muerte del otro, cuya vida, en fin, dejó de importar hace tiempo.

Referencias

Brueghel, P. (2005) La obra completa – Pintura. Colonia: Taschen.

Goya y Lucientes, F. (S. f.) Caprichos. Edición digitalizada.

Lévinas, E. (2000) La huella del otro. México: Taurus.

Lévinas, E. (2006) «Ética como filosofía primera». En: A parte rei. No. 43. Madrid: A parte rei.

Mallarmé, S. (1970) Poésies. París: Gallimard.

Marx, K. (2008) Crítica de la economía política. Buenos Aires: Claridad.

Marx, K. (1987) Los manuscritos de 1844. San Salvador: UCA Editores.

Pasos, J. (2008) Canto de guerra de las cosas y otros poemas. México: UNAM.

Platón. (1988) «El banquete». En: Diálogos. Vol. 3. Madrid: Editorial Gredos.

Roud, G. (2005) Para un cosechador. Barcelona: Editorial La Garúa.

Vallejo, C. (2003) Poemas humanos. Madrid: Mestas Ediciones.

[1] Aunado a esta presencia de la muerte, aparece en Pasos, como en Platón, la figura de la incompletitud: «Las vidas de los que quedan están con huecos, / tienen vacíos completos, / como si hubieran sacado bocados de carne de sus cuerpos». (Pasos, 2008)

[2] La moral que plantea César Vallejo se funda precisamente en esa contradicción redentora: «en suma, no poseo para expresar mi vida, sino mi muerte… ¿por qué la cuerda, entonces, si el aire es tan sencillo? ¿para qué la cadena si existe el hierro por sí solo?» (Vallejo, 2003: 146 – 147).

[3] Esa trascendencia es el ámbito donde se encuentran el sí mismo y el Otro; el trascender es así ese darse a la responsabilidad y al amor que la presencia del Otro me impele. Por eso el abandono del Otro es, en Roud, algo que hiere más que la muerte misma: «Recupera hasta tu nombre […] ese último hechizo que me protegía del silencio, mi último recurso contra una ausencia más amarga que la muerte» (Roud, 2005: 9).

[4] En los recovecos de la etimología, la palabra trabajo se deriva del nombre de un instrumento de tortura, el tripalium. La muerte y la vida se funden en el origen mismo del sujeto humano y de su historia. En la cultura de Occidente, esa unión tiende a difuminarse, negándose por la vía del culto a la individualidad hasta desaparecer. En la crisis de la modernidad, la vida y la muerte se rencuentran de una forma atrofiada, cosificada; a la entrada de varios campos de concentración los nazis escribieron la sentencia falsamente reconciliatoria: «el trabajo libera».

[5] Para el espíritu occidental, que cosifica la vida, la tortura y el trabajo, la realización y el dolor, no tienen ningún vaso comunicante. En los mitos mesoamericanos, por el contrario, dicha unión no sólo está presente en los imaginarios colectivos sino que es piedra fundante de su visión antropológica y cosmológica. El Xipe Totec de la mitología mesoamericana, Nuestro Señor Desollado, juega el papel de amalgamar esa doble naturaleza del dolor: el dolor de su sacrificio preña a la muerte de vida, la tortura autoinfligida tiende a ser sustento de la vida.

[6] No sólo en El sueño de la razón, sino en muchos de los dibujos y grabados de Goya (en algunas partes de Los Desastres de la Guerra, en casi todos los Caprichos y en varios de los Disparates) la razón oficializada es una razón absurda, vaciada de todo contenido humano. En muchas de esas láminas la docencia, el sacerdocio, el poder monárquico, en fin, la guía cultural y espiritual de los pueblos, es ejercida por asnos.

ALBERTO QUIÑÓNEZ CASTRO. Investigador social. Economista por la Universidad de El Salvador (UES), maestro en derechos humanos por la Universidad de San Martín (UNSAM) y doctor en filosofía por la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA). Poeta y ensayista. Ha publicado: Hierro y abril (Editorial Equizzero, 2014); Del imposible retorno (DPI, 2018) y Poemas del hombre incompleto (DPI, 2019).