Vania Vargas nos acerca a la figura de Ernesto Cardenal a través de la mirada de Luz Marina Acosta, la asistente personal del poeta durante cuatro décadas llenas de poesía, revolución y espiritualidad

Vania Vargas | Escritora guatemalteca

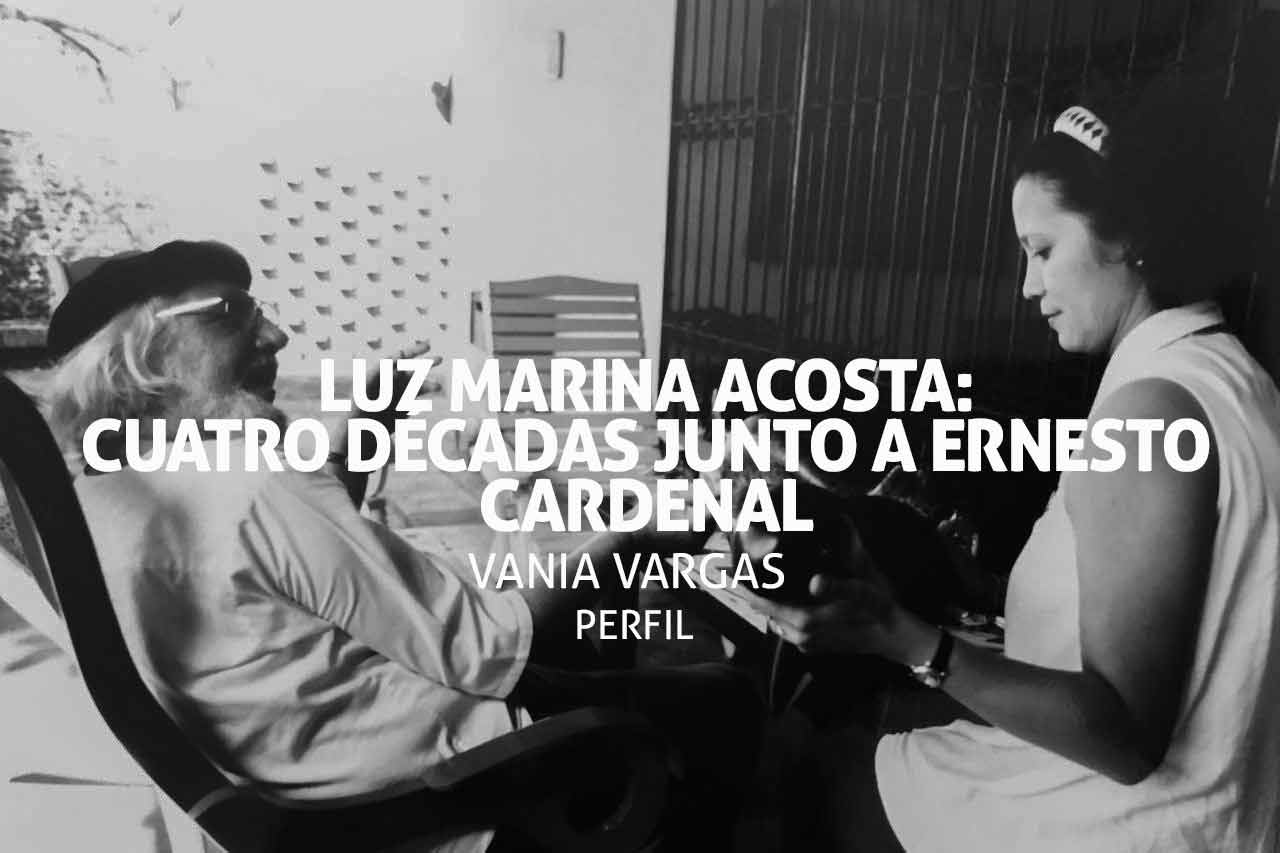

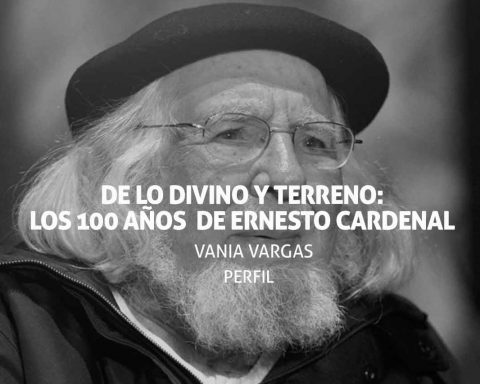

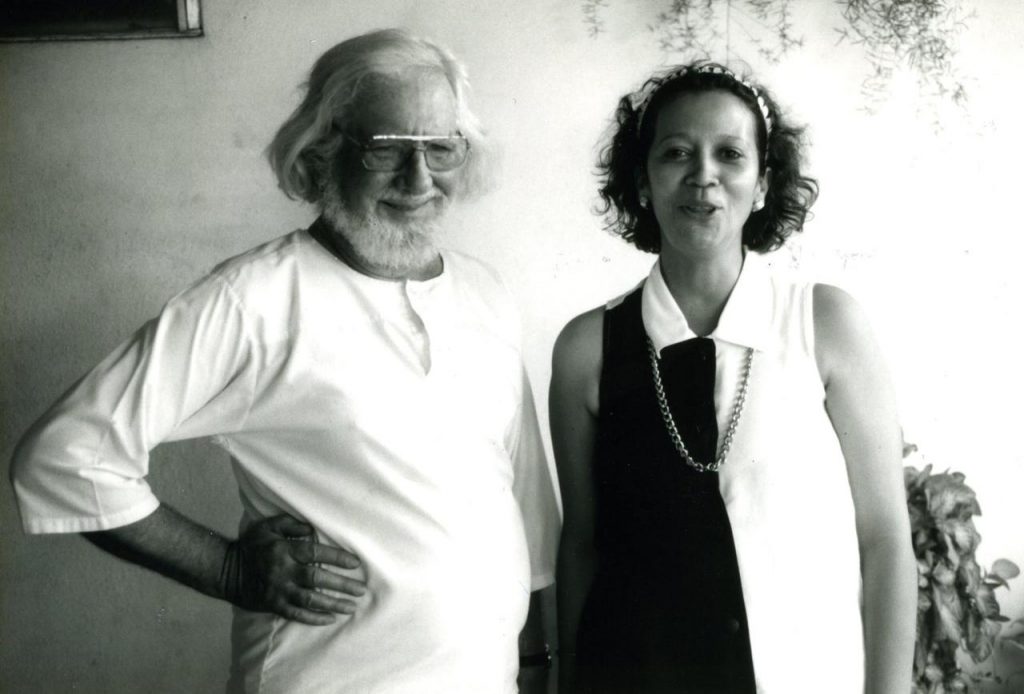

El ejercicio de traer a la memoria la imagen del poeta Ernesto Cardenal lleva ―inevitablemente― a pensar en la cotona blanca, la boina negra que tomó el lugar del pañuelo rojo sobre su cabellera larga, la silla de ruedas en la que se movilizó durante los últimos años y la imagen de una mujer que nunca se apartaba de su lado. Me refiero a Luz Marina Acosta, quien empezó a trabajar como asistente del entonces Ministro de Cultura, Ernesto Cardenal, en 1979 ―tras el triunfo de la Revolución Sandinista― y se quedó trabajando a su lado durante poco más de cuarenta años.

Antes de Cardenal

Desde su infancia muy temprana, Luz Marina Acosta estuvo orbitando de alguna manera ―y sin saberlo― cerca de la figura de Ernesto Cardenal. Nació en Granada, Nicaragua, la misma ciudad en la que había nacido ―treinta años antes que ella― el poeta, y de donde había salido hacia una aventura vital que lo llevaría a estudiar filosofía y letras en la UNAM, literatura norteamericana en la Universidad de Columbia, y realizar un viaje por Europa antes de volver a Nicaragua para abrir una librería. El país de donde volvió a salir luego para pasar dos años en el Monasterio Trapense Getsemaní de Kentucky, viajar posteriormente a Cuernavaca, México y luego a Colombia con el objetivo de ingresar a un seminario de vocación tardía para convertirse en sacerdote de una comunidad campesina en una isla del Lago de Nicaragua, la isla de Solentiname.

Sin embargo, la primera vez que vio al sacerdote fue cuando ella tenía 12 o 13 años. La visión fue en el puerto del Lago Cocibolca en San Carlos, la capital de Río San Juan. Un pueblo en el que Luz Marina había transcurrido los meses más libres de su infancia. Esos de las vacaciones, en las que, junto a sus primos y sus hermanos, se trasladaban de Granada hacia la hacienda de su abuelo, que se llamaba San Emilio, y en donde la niña, que en la ciudad recibía clases de ballet desde los seis años, se pasaba encaramada en los árboles, cortando naranjas, montando al pelo los caballos, bañándose con agua de pozo y matando loras para comer carne. En ese tiempo, recuerda, San Carlos era un pueblo sucio, había siempre mucha lluvia, mucho lodo, tenía una plaga de insectos llamados chayules, que no se acababa, y que le daba a las calles un olor especial. Por esos insectos había también muchas arañas y golondrinas.

San Carlos era como una loma, pero había una calle abajo en donde estaban ubicadas todas las tiendas en las que, los martes, llegaban a instalarse los comerciantes que llevaban productos en lanchas hasta los muelles del lugar. Entre ellos se encontraba el muelle de la gasolinera acuática, propiedad de su familia. Allí bajaba con regularidad el poeta José Coronel Urtecho, que vivía en Río San Juan, doña María, su esposa, y a veces bajaba Cardenal. Ese fue el caso del martes en que Luz Marina se encontró por primera vez con la figura excepcional de un personaje que llamaba la atención, porque tenía el pelo blanco y largo, un pañuelo rojo amarrado en la cabeza, cotona y bluyín, y que era el sacerdote al que algunos años más tarde también vería un par de veces dando la misa de domingo en Solentiname, una comunidad muy especial, de hermandad con los campesinos que llegaban en lanchas pequeñas desde los alrededores, y que no solo llegaban a oír misa, sino que participaban, hablaban, contradecían, algo que no se veía en las iglesias de Granada, una ciudad muy católica, muy tradicional.

En Solentiname, en cambio, todo era una novedad. Desde el momento en que se llegaba al puerto, se veían unos parques de colores en donde jugaban los niños, y la iglesia con su fachada y su altar también pintados de colores, y decorados con barquitos y pescaditos. Llegar a la isla era como llegar a un jardín, recuerda. Y ya, dentro de la iglesia, era como llegar a otra cosa. Cardenal se convertía en un guía que primero les leía y, luego, los hacía hablar al respecto, mientras sacaba un cigarro y fumaba, sentado en el suelo o en alguna de las bancas. Y al final de la misa se compartía una comida en comunidad, como nunca se vio en ningún otro lugar.

El ballet y la clandestinidad

Luego de sus estudios en el Colegio Francés de Granada, Luz Marina fue enviada a Costa Rica para continuar con sus estudios. Allá se enteró del terremoto de Nicaragua, a donde no tardó en volver con la convicción de que no quería a estudiar fuera. Entonces, terminó yendo a la Universidad en León. Ya tenía edad para los novios, estaba lejos de las restricciones de los padres, era también el tiempo de los últimos coletazos del jipismo, se sentía liberada de la rigidez y el conservadurismo de una madre quien, además, era diputada de la República, una participante de la política somocista en un alto nivel. Y, allí fue en donde la Luz Marina universitaria empezó a conocer el lado opuesto. Un día, mientras platicaba con sus amigos en la calle, un guardia le propinó un culatazo en la espalda, y en un instinto de defensa ella devolvió el ataque. De no ser por la intervención de un teniente, el guardia le hubiera disparado. Ese incidente marcó el inicio de su participación política revolucionaria. Ese día, recuerda, se convirtió en otra.

El relato de lo sucedido se extendió pronto, y le hicieron llegar un papelito en el que decían que la esperaban en un aula para participar en el Frente Estudiantil Revolucionario (FER). Sin embargo, en ella no había una motivación ideológica, nunca había estudiado marxismo ni nada parecido, era una niña bonita, disciplinada, medio plástica, que había estudiado ballet y que solo estaba convencida de que había que luchar contra esa guardia que la había atacado sin motivo. Fue así como empezó a vivir la vida política de juventud, a participar en huelgas y manifestaciones, a dejarse ver acompañada por estudiantes jipis, con mochilas y pañoletas, que despertaban las sospechas de su madre, quien tras descubrir unos folletos en los que se incentivaba a terminar con “la dictadura libero conservadora”, se sintió personalmente atacada. Ella le dijo que no podría convivir con una comunista bajo el mismo techo, y Luz Marina decidió irse de casa.

Luz Marina volvió a León, le contó lo sucedido a la señora que le arrendaba un cuarto, y ella le dio la idea de aprovechar los conocimientos que tenía y poner una escuela de ballet para sobrevivir. Fue ella quien le prestó el dinero para rentar un espacio, comprar espejos y una barra, y fue también la primera en inscribir a sus nietos. El primer mes tuvo veinte alumnos, le cobraba 100 córdobas al mes a cada uno. Su primer salario fue de dos mil córdobas, una cantidad tres veces mayor de la que ocupaba mensualmente para vivir. Entonces decidió agarrar ese dinero y hacérselo llegar a su mamá. Un gesto que pronto provocó la visita de sus padres a León, con el objetivo de impedir que participara en una manifestación en contra de la llegada de Somoza, y que propició la reconciliación familiar.

En diciembre de 1974, cuando Luz Marina Acosta ya era parte del FSLN, le dijeron que se iría a la clandestinidad. Empezó a comprar armas y uniformes en San Carlos y Río San Juan, con la gente que la conocía como la hija de la senadora, y el primero de enero de 1975 se fue durante dos años. Posteriormente, se asiló en México para tratarse algunos problemas de la columna, conocer a quien sería su marido y casarse con él, un médico nicaragüense que la esperaría en la frontera de Nicaragua el 20 de julio de 1979 cuando regresó, desde Costa Rica, para atestiguar el sueño de un país en libertad.

Recuerda que llegó a vivir a la casa de sus suegros, y en alguna plática cotidiana salió a colación que había conocido a Cardenal. Su suegra también quería conocerlo y le dijo que fueran a buscarlo. Cuando llegó, el poeta no la recordó. Luz Marina tuvo que explicarle quiénes eran sus padres y decirle que solo llegaba a saludarlo y contarle que estaba viva, que esa era la misión diaria de los sobrevivientes. Cardenal le preguntó qué iba a hacer ahora que estaba de vuelta, y le contó que le habían dado el Ministerio de Cultura en donde ella también podría trabajar. El poeta la mandó a buscar a Vida Luz Meneses, para que la entrevistara y le encontrara un puesto según su perfil, pero los estudios y el ballet eran insuficientes. Fue entonces cuando la también poeta le preguntó quién la había enviado a hablar con ella. “Ernesto”, respondió de la manera más natural, y contó sus orígenes en San Carlos y sus visitas a Solentiname. Fue entonces cuando le dijo que aprovechando que ya lo conocía, iba a trabajar directamente con el poeta, que tenía fama de ser muy serio y distante.

Después de Cardenal

Para Luz Marina Acosta, la cotidianidad dentro del Ministerio de Cultura era otra maravilla. Recuerda que, al principio, no había escritorios y se sentaban en el suelo para hablar de todas las ideas que querían echar a andar: hacer talleres de poesía y pintura, ferias del libro, llevar las bibliotecas a los pueblos, unirse a la enorme campaña de alfabetización que lideraba el Ministerio de Educación a cargo del hermano de Cardenal, y armar la feria del maíz cuando Estados Unidos bloqueó la llegada del trigo, entre otras actividades que el poeta relata en el tercer tomo de sus memorias, titulado La revolución perdida, un sentido canto a esa gesta de servicio que duró diez años.

Dos años antes del fin de la Revolución, en 1988, recuerda que cerraron el Ministerio de Cultura y se creó un Consejo Nacional de Cultura que también tenía a la cabeza a Cardenal. Esos también fueron los años en los que ya se había creado el centro cultural la Casa de los Tres Mundos, en Granada, y fue tarea de Acosta instituir la Organización no Gubernamental que llevaba el mismo nombre. A su cargo estuvo también la promoción de la pintura primitivista de Solentiname a través de una galería ubicada en Managua. Y ya después de la derrota electoral de la Revolución, se integró al Centro Nicaragüense de Escritores que tuvo a Cardenal como primer presidente, mientras seguía llevando la agenda del poeta, corrigiendo y cotejando sus escritos, así como administrando y supervisando la restauración de la Casa de los Tres Mundos en Granada.

Luz Marina Acosta compartía el trabajo de asistencia con una secretaria, Lesbia Rodríguez, junto a quien se encargó de la poesía que Cardenal iba escribiendo. El poeta siempre confesó que la escritura no era un proceso fácil. Él no era un inspirado que se sentaba y todo fluía, al contrario, era un hombre muy disciplinado, que le dedicaba mucho tiempo a la lectura, y que siempre se llenaba de información. Luz Marina recuerda que para la creación del Cántico Cósmico, un poema de casi 600 páginas, pasó más de veinte años, investigando, recopilando datos. Él no escribía a mano, escribía a máquina, y de esa manera iba haciendo líneas con información que luego archivaba por temas y posteriormente utilizaba.

Como quien iba armando un rompecabezas, cortaba y pegaba los fragmentos en hojas y luego se las trasladaba a Lesbia para que hiciera el levantado de texto en una máquina IBM, que posteriormente Acosta iba a cotejar. Muchas veces, recuerda que Cardenal la metía en apuros, específicamente cuando le entregaba poemas o parte de poemas y le pedía que los leyera y luego le contara qué le parecían. A veces, era difícil comprender tantas cifras, espacios y galaxias, confiesa. Y en ocasiones se quedaba como pasmada, y no tenía otra opción que decirle, tranquilamente: “Pueta, no entiendo nada”.

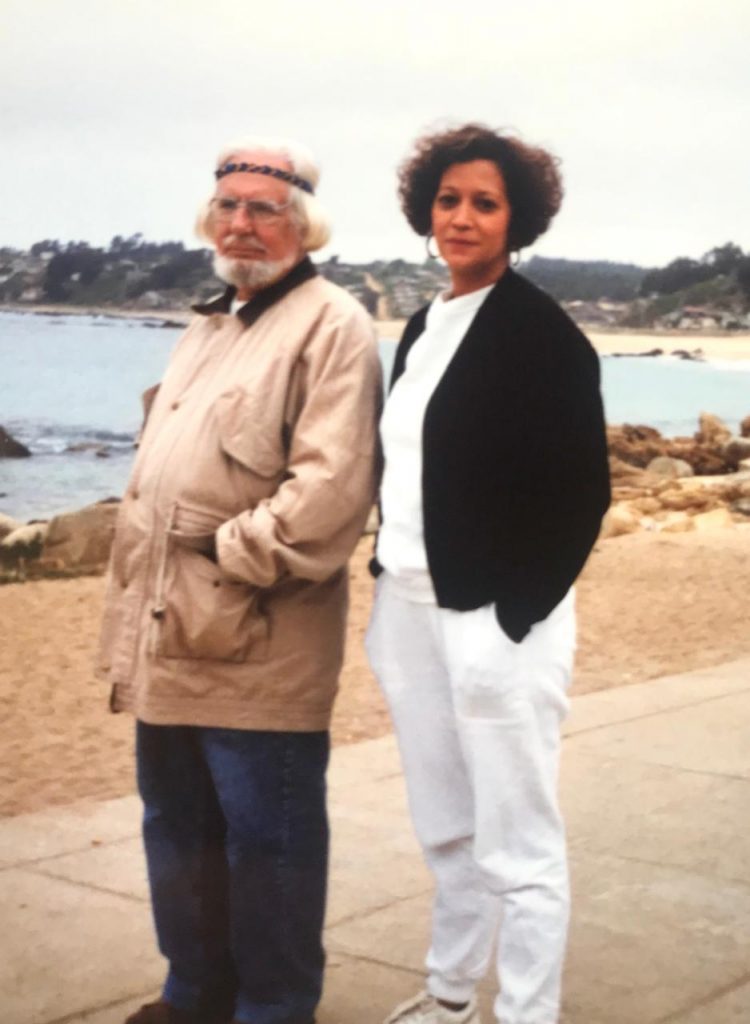

Junto a ese trabajo burocrático y editorial, también llegaron los aeropuertos y el mundo al lado de Cardenal. Recuerda haber estado en Cuba muchas veces, y ya durante los últimos años del poeta haber recorrido España y Alemania, en donde llevaron a cabo giras poéticas que iban de pueblo en pueblo y que duraban hasta un mes. De América del Sur recuerda la devoción que le tenían al poeta en Chile y en Argentina. Y cómo la gente se le acercaba en los aeropuertos, como si se tratara de una estrella de cine. Los escuchaba susurrar: “Allí está Cardenal”, y acercarse, luego, para pedir una fotografía que Acosta, regularmente, se encargaba de tomar. En las fotos en las que Acosta sí salió fue en las de la entrega del Premio Reina Sofía de Poesía, en 2012, cuando debido a la edad y la sordera del poeta, debió acompañarlo durante la ceremonia para repetirle al oído lo que la Reina decía.

Todos episodios memorables de esos cuarenta años que le permitieron atestiguar de cerca la vida y la creación del poeta, y también conocer a muchos escritores y personalidades con quienes compartió durante esos años: presidentes como Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, y escritores como Juan Gelman, Eduardo Galeano, García Márquez, Julio Cortazar, Yevgueni Evtuchenko, Lawrence Ferlinghetti, José Emilio Pacheco o Allen Ginsberg, entre muchos otros. Y situaciones casi surreales, como la que recuerda haber vivido en Nueva York, en donde, en 1983, por mediación de la nicaragüense Bianca Jagger, asistieron a la inauguración de una discoteca en donde estaba todo el Jet Set, y pasaron la noche al lado de Rod Stewart y su esposa.

Los últimos años de la vida de Ernesto Cardenal, Luz Marina Acosta lo recuerda trabajando en cinco poemas que tituló Por el camino de Emaús, y que si bien continuaban con la temática científica y del cosmos, en ellos también aparece el poeta que, incluso, duda, pero que va caminando con su creador rumbo al Universo. Eso y la escultura fueron las artes que lo mantuvieron ocupado. Esta última era la que le permitía sobrevivir económicamente.

Las muertes de Cardenal y los años de su ausencia

Ese fue, además, un tiempo en el que su salud estuvo deteriorada, recuerda Acosta. Casi una vez al mes o un poco más debía ser internado porque tenía anemia, neumonía o por las piedras que tenía en la vesícula. Los médicos le decían que debía reducir los alimentos con grasa, pero si algo le gustaba al poeta era comer, y nunca renunció a sus nacatamales ni a la mantequilla obligatoria que era la que le daba gracia a las porciones de pan.

Una noche de febrero de 2019, Ernesto Cardenal murió por primera vez. Cuando le avisaron a Luz Marina Acosta que el sacerdote no iba a amanecer, llamó al nuncio, que le dio los santos óleos y antes de salir a comprar el ataúd sin adornos que había pedido Cardenal, firmó la no resucitación. Sin embargo, al día siguiente, el poeta amaneció pidiendo huevos con chorizo para desayunar. Cuando Acosta llegó al hospital, le dijeron que había resucitado. Viviría todavía un año más, hasta el 1 de marzo de 2020, cuando tenía ya 95 años.

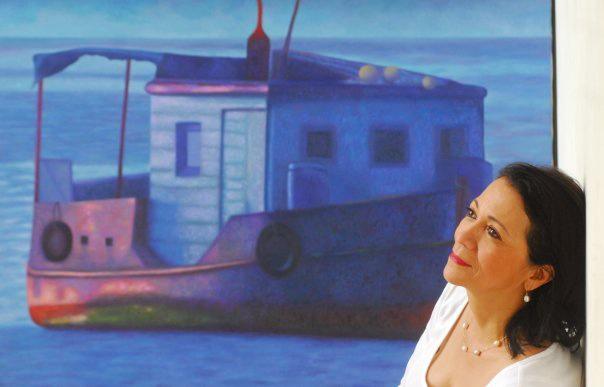

Desde entonces, la vida de Luz Marina Acosta cambió. La rutina que había mantenido a lo largo de cuarenta años terminó, y ella sintió que se había quedado sin piso. Tuvo que pasar algún tiempo para irla reconstruyendo. Entonces, volvió a la pintura, un arte que había practicado durante muchos años. Una actividad que ella siente que le pertenece, que nadie podría señalar de haber sido influenciada por Cardenal, porque si bien él se dedicaba al arte visual, no era a través de la pintura. Su temor no era infundado, fue el mismo que durante años le impidió publicar su propia poesía. Un arte al que había llegado gracias a los mismos talleres de poesía que se habían implementado durante el gobierno de la Revolución. De esos años y esa experiencia le queda el recuerdo de un poema suyo que fue trabajado durante un taller con el escritor uruguayo Eduardo Galeano, y que posteriormente él se llevó para escribir un texto en donde haría mención de él en El libro de los abrazos.

El poema de Luz Marina dice así:

Y llegó “Firuliche” a Granada

instalándose en la placita de Xalteva

y vino también el domingo

con el primer matiné de la temporada

y allí estuve yo con mis 6 años:

vestido nuevo, zapatos blancos de “los Patitos”

sentadita, quietecita, atenta al espectáculo

de la mujer contorsionista,

de los payasos, de los trapecistas

tirándose de un trapecio a otro

y mi corazón en suspenso

en el aire

sin agarrar, sin alcanzar el otro trapecio.

Cuando terminó la función

la decisión estaba tomada:

yo sería maromera y me puse a ensayar

en el patio de mi casa, a dar saltos, volantines

hasta que fui a parar al Hospital San Juan de Dios

con la clavícula derecha quebrada.

Te cuento esta historia porque se parece a este amor

que llevo y traigo, que se mece y queda suspenso

y que seguramente terminará cuando al corazón

se le quiebren las clavículas o las costillas.

Y la reacción de Eduardo Galeano a su texto, dice:

La maromera

Luz Marina Acosta era muy niña cuando descubrió el circo Firuliche.

El circo Firuliche emergió una noche, mágico barco de luces, desde las profundidades del lago de Nicaragua. Eran clarines guerreros las cornetas de cartón de los payasos y altas banderas los harapos que flameaban anunciando la mayor fiesta del mundo.

La carpa estaba toda llena de remiendos, y también los leones, leones jubiladitos; pero la carpa era un castillo y los leones eran los reyes de la selva; y era la reina de los cielos aquella rechoncha señora, fulgurante de lentejuelas, que se balanceaba en los trapecios a un metro del suelo.

Entonces Luz Marina decidió hacerse maromera. Y saltó de verdad, desde muy alto, y en su primera acrobacia, a los seis años de edad, se rompió las costillas.

Y así fue, después, la vida. En la guerra, larga guerra contra la dictadura de Somoza, y en los amores: siempre volando, siempre rompiéndose las costillas.

Porque quien entra al circo Firuliche, no sale nunca.

La poesía de Luz Marina Acosta sigue dispersa en antologías y revistas literarias. Sus publicaciones, sin embargo, son dos: un libro de conversaciones entre los escritores Julio Valle y José Coronel Urtecho, y su tesis de licenciatura en Ciencias de la Cultura, que versó acerca de la obra primigenia de Ernesto Cardenal titulada Carmen y otros poemas. Una serie de textos tempranos en los que un jovencísimo Cardenal habla acerca del que fue el gran amor de su vida. Textos que desechó cuando se fue a estudiar a México y a Columbia, pero que Luz Marina quiso traer de vuelta ante la importancia que tendría para sus estudiosos conocer sus verdaderos inicios. La idea no fue inmediatamente del agrado del poeta, pero finalmente se convenció.

Ahora, que han pasado los años, y que casi termina este que fue dedicado a la celebración de su vida y su obra en el centenario de su nacimiento, Luz Marina Acosta también se convierte en una imagen referencial cuando de recordar a Cardenal se trata. Fue su testigo más cercano, a partir del triunfo de la Revolución, y más que un jefe, el poeta pasó a ser parte de la familia de Acosta, quienes corrían y estaban al tanto de sus necesidades de salud. Mientras Cardenal encontró en ellos una familia, Luz Marina encontró en él a un padre. Y a la hora de hacer el balance, no le cabe duda de que fue una ganancia en doble vía.

Quizá, de aquí en adelante, para Luz Marina Acosta sea el tiempo de recordar. No sabe si en algún momento le llegará el impulso de sentarse finalmente y escribir las memorias de esas décadas maravillosas, en las que fue asistente, pero también fue la mayor admiradora de un hombre que fue un poeta reconocido, un sacerdote querido, pero también un inmenso ser humano. Mientras tanto, quedan pendientes muchas historias por contar.

VANIA VARGAS. (Guatemala). Poeta, narradora, editora y periodista cultural independiente. Autora de los libros de poesía Cuentos infantiles, Quizá ese día tampoco sea hoy, Los habitantes del aire, y Señas particulares y cicatrices. Libros de los cuales han salido algunas selecciones publicadas en Chiapas, México; Puerto Rico y Montevideo, Uruguay, así como la reunión de poemarios bajo el título Relatos verticales. En narrativa ha publicado Después del fin y Cuarenta noches. Es, además, coordinadora de los libros de ensayo Nuevo Signo: siete poetas para nombrar un país; y Luz: trayecto y estruendo -una aproximación colectiva al legado literario de Luz Méndez de la Vega. Ha sido invitada a las ferias del libro del Zócalo, Panamá y Guadalajara, así como a los departamentos de Español de la Universidad de Stanford, en San Francisco, California, y la Universidad de Copenhague, donde compartió su trabajo. Fue parte de los Festivales Internacionales de Poesía de Granada, Nicaragua; Quetzaltenango, el latinoamericano de poesía, Ciudad de Nueva York; Medellín, y Leiria, Portugal.