El escritor salvadoreño Berne Ayalá nos comparte esta entrañable historia sobre la música, el recuerdo, el destino y la amistad durante el conflicto armado salvadoreño: un recorrido que nos invita a reflexionar sobre la música y la figura del artista y combatiente Carlos “Tamba” Aragón

Berne Ayalá / Escritor, abogado y periodista salvadoreño

A las aladas almas de las rosas

del almendro de nata te requiero,

que tenemos que hablar de muchas cosas,

compañero del alma, compañero.

Miguel Hernández

Este boceto de historia comenzó una tarde de finales de invierno del año 2008. Brotó en la conversación de unos tipos carcomidos por sucesos que ningún texto podrá reflejar con exactitud. Él bebía cerveza Corona, yo Flor de Caña a las rocas. En el patio de su casa las gallinas cagaban y comían lombrices con maestría poética. Otro amigo común, Milton Ayala Suchicital, nos miraba sin meter las manos al fuego mientras bebía Café Listo amargo. El tipo rudo de la cerveza Corona hablaba con fluidez y euforia, sus memorias tenían un toque picaresco, con el dejo de los cuentos de Boccaccio. Hablaba de una enfermera francesa, hermosa, aseguraba, que le secaba la frente en un hospital de Francia mientras, lo imaginé yo, no lo dijo él, le arrimaba sus rebosantes tetas que olían a una flor que crece en las orillas del río Sumpul. Él se relamía al sacar de los escondrijos de su pasado las ropas blancas y la piel rosada de la mujer a la que no le supo el nombre, o no lo recordaba. Había llegado a Béziers en octubre de 1985 en un avión, acostado en una camilla, con la pierna destruida por una ráfaga de ametralladora.

Víctor Manuel Navarrete, como se llama el tipo rudo de la Corona, dejó la cama tibia y limpia del hospital para subir a otros aviones en su regreso al continente donde se cuenta que está Comala y todos sus muertos. En Nicaragua probó vigorón, quesillo en trenza de Nagarote, nacatamal, bebió cerveza Victoria y subió a su último avión de la expedición. Era una avioneta bimotor Aero Commander 500 pilotada por otro tipo rudo llamado, o que se hacía llamar, Arturo Granadeño (su nombre verdadero era Efrén Arnoldo Bernal Chévez). La nave despegó de una pista clandestina controlada por la inteligencia sandinista situada en Chinandega. Era la madrugada del 26 de noviembre de 1989. La tripulación estaba conformada por cuatro piratas de las guerrillas: el piloto, un tipo fornido de piel morena al que le zumbaba el merequetén, y tres hombres entrenados en armamento pesado y misiles tierra-aire: Candelario Funes Noyola «Guayo», Abel Escobar «Jorge» y Víctor Manuel Navarrete «Ángel Chispillo»; además, la avioneta transportaba veinticinco misiles tierra-aire y los cuatro tipos rudos no iban a la boda de un amigo ni a la piñata de una sobrina. El piloto aterrizó la nave al sur de Zacatecoluca cuando el sol del amanecer hacía crujir las alas de las mariposas. Bajo el fuego nutrido de un enjambre de helicópteros artillados y aviones bombarderos, los tipos a los que les zumbaba el merequetén lograron rescatar el armamento comprado clandestinamente en Corea del Norte y prendieron fuego al aparato. Ninguno murió.

Ese momento lo he conversado varias veces con amigos y creo que una o dos veces en conferencias de historia y literatura, se trata del momento cumbre de dos naves que parten del mismo lugar el mismo día con el mismo número de tripulantes y de armas, una se destripa al sur de San Miguel y mueren todos sus ocupantes y los misiles son recuperados por la Fuerza Armada y la otra es la que tiende sus hilos tensores hasta la otra historia que intento contar.

Escucho una ráfaga y después la risa de Víctor Manuel. Le pregunto si quiere beber otra Corona, la acepta (él no bebía más de dos cervezas); yo estoy sirviéndome un segundo trago y voy a servirme unos cuantos más.

Ángel Chispillo sobrevivió a esa guerra desgraciada, no hay misterio, quiero decir que no hay intención de misterio en el relato, pero cierto es que sobrevivir a una guerra puede suponer asomos de misterio hasta para los más aguerridos materialistas, porque volver a casa, yo lo creo, es como navegar en una nave donde suena Gran Funk Railroad mientras nos decimos en susurros con la voz del capitán Mark Farner que hemos estado perdidos por mucho tiempo y que de pronto durante meses comenzamos a ver insistentemente nuestro hogar en la orilla del precipicio, y ansiamos que nuestros muertos nos escuchen.

Cada persona que regresa de la guerra trae pequeños libros ocultos en las arrugas de sus manos y una enciclopedia de tomos gruesos en la cabeza, aunque no lo sepa, aunque jamás pueda traducir sus recuerdos en el esqueleto de un libro; son libros que nunca se leerán porque nunca serán escritos; el territorio virgen de las palabras hierve en un caldo de células eucariotas que se alimentan de prehistoria. Por eso la mayoría de los sobrevivientes de las guerras reímos como reímos y lloramos como lloramos, sin ánimos de venganza ni de prestigio ni de cuotas en el cielo de los creyentes.

El punto de arranque de aquel año 2008 fue un recuerdo de mi amigo Víctor Manuel: un joven al que conoció en Chalatenango el año 1981. Me describió que ese joven había sido su jefe, y que era delgado, pelo alborotado, de barbas negras, muy serio en su mando militar, y que era un tipo estudiado, como lo describió mientras meneaba la cerveza como si fuera atol chuco, no era campesino, era bien estudiado, insistió; la clasificación no era desdeñosa, buscaba situar al compañero en un espacio de identidad. De la época que hablaba, la mayoría de la población salvadoreña vivía en el área rural, la gente no sabía leer ni escribir y pocos experimentaban uno o dos años en la escuela primaria y nadie de esa masa acribillada por las circunstancias llegaba a la universidad; a ese mundo pertenecía Víctor Manuel.

Seguimos hablando y me contó que el compañero jefe había muerto el mes de septiembre del año que le conoció, cuando la unidad que comandaba cayó en una emboscada cerca de San Fernando, Chalatenango. En ese momento recordó el seudónimo. Se llamaba Sebastián, susurró. La voz de aquel tipo rudo se quebró al decir Sebastián. Eso me llevó a embuchar mi trago para evitar que mi garganta se rompiera como se rompen las alas de los pájaros congelados de Virginia Woolf. En este punto debo expresar una duda: no recuerdo si ese día mencionó el seudónimo o si fue en otra ocasión, de las tantas que hablamos de aquel compañero y de aquella emboscada que marcó su perspectiva, y la mía, sobre las cosas de las que estamos hechos.

No sé cómo se llamaba ni quién era, declamó Víctor Manuel. No puedo precisar cuántas veces he hablado de ese momento, y es la primera vez que hago un ejercicio literario para expresarlo de tal manera, porque el deseo de conocer un nombre que invoca circunstancias como las que él me narró es sumamente íntimo y delicado como una briza de verano a las seis de la tarde, en un instante idóneo para ser susurrado por Seals and Crofts. Víctor Manuel necesitaba saber quién era Sebastián y yo asumí que me estaba pidiendo que le ayudara a descubrirlo, porque literalmente no me pidió que averiguara nada, solo dijo que no sabía quién había sido, y eso fue suficiente para considerarlo una solicitud.

Decidí buscar los rastros del joven Sebastián, no solo para que Víctor Manuel supiera con quién había abierto trincheras cuando el enemigo se gastaba sus municiones muy cerca de las líneas fronterizas de Honduras y del infierno; lo haría también para mí, porque al hacerlo, supuse, su nombre me devolvería algo que me pertenecía también.

El motor de esa historia se transformó en una matrioshka con muchos y cada vez más pequeños motores en su interior, cada uno con piezas similares y más complejas en la medida que se abrían sus culatas y sus ríos de aceite y gasolina se derramaban en nuestras manos atenazadas a puñados de tierra mojada con el sudor de un pelotón guerrillero.

2

Darío, Jacinto y Julio Molina son la misma persona. Lo sé por su risa. Su rostro de mejías hundidas y cuerpo flaco y espigado posa en una fotografía que se salvó de la chamusquina y que hoy, para bien de la historia, es una joya que permite contemplar la mirada de tres chuladas de juventud captadas en la hacienda La Montañona de Chalatenango el mes de agosto de 1981. En esa imagen está al lado de Sandra Beatriz Villatoro Montes «Rubenia-Yolanda» y de un muchacho alto, de barbas negras y pelo alborotado, Sebastián.

Jacinto (el nombre que más me gusta del flaco; al que Mauricio Alarcón, su amigo de juventud en el movimiento popular de los años setenta, prefiere llamar Darío), conoció al joven Sebastián durante los años mozos, cuando ya eran bachilleres, fumadores de yerbasanta y oidores de rocanrol y blues. Juntos acariciaron guitarras y cantaron canciones románticas por las que te podían cortar la cabeza y las manos para darle de comer a los zopilotes.

Carlos Francisco Aragón Cabrera fue conocido como «Chico Tamba» y «Sebastián Tamba». Dice Jacinto que el apodo le devino de un personaje de animación. Fueron tan amigos que a mediados de 1977 vivieron en la casa familiar del flaco situada en Cuscatancingo. Nació en Retalhuleu, Guatemala, de madre y padre salvadoreños, lo que lo vuelve, como se diría en puridad de derecho, guatemalteco por nacimiento y salvadoreño por la sangre y porque hizo su vida en la patria de las pupusas revueltas y de las charamuscas de zapote con leche.

Sebastián se graduó de bachiller del Externado San José en 1968. Formó e integró varias bandas de músicos como The Blue Soul, Banda del Sol, Frijol Rojo. En aquella casa de Cuscatancingo solía escribir versos cuyas páginas se fueron entregando o terminaron por accidente en las manos de amigos del poeta, como Guillermo Escalón, Sandra Cordero y Gracia María Rusconi; se cree que la mayoría de sus textos se perdieron debido a la intensa vida de la juventud azotada por el terror de la dictadura militar; unos versos fueron quemados y otros sobrevivieron y tras el arduo trabajo de Jacinto fueron compilados e incluidos en el libro «Carlos “Tamba” Aragón: En algún lugar del tiempo».

A principios de 1980 escuché la canción «El planeta de los cerdos» en un local de Asociación de Estudiantes de Secundaria (AES) en la que militaba. Fue escrita por Carlos Aragón e incluida en un disco LP llamado Unidad, producido por Willie Maldonado en el que se incluyó música de otras bandas como Corimbo, Kiriaps y Fiebre Amarilla. La voz principal fue ejecutada por Fernando Llort, acompañado por los guitarristas Max Martínez (nieto del general Maximiliano Hernández Martínez), Ricardo Archer y Carlos Aragón «Tamba». La base de la Banda del Sol que interpretó dicha canción en 1971 es la misma The Blue Soul. Escuchar esa rola era de por sí una condena de muerte si se percataban los orejas de la dictadura o los mismos milicos, porque su simbolismo era fuertísimo para las frecuencias de terror que se iban esculpiendo con muros de huesos, tripas y sangre «Estamos dominados por los cerdos disfrazados con armas y garrotes para poder asustar…». Carlos Aragón tenía veinte años cuando se grabó.

Esos jóvenes influenciados por el jipismo, rebeldía, comunidad y valores espirituales considerados elevados por encima de lo material y de las reglas impuestas por el poder vigente, no eran muchachos del mundo rural ni de los sectores más pobres de la ciudad: tenían guitarras, se tomaban el tiempo para estudiar, escribir, componer partituras, irse por temporadas a casas del lago de Coatepeque o de La Palma, donde Sebastián vivió algún tiempo en una residencia de la familia de Fernando Llort. Decir lo anterior es mucho para una época de analfabetismo severo, donde los niños iban descalzos y hasta chulones los más chicos, apestados de lombrices; comunidades rurales sin letrinas que jamás conocieron un doctor, a quienes curas malvados, porque la teología de la liberación no fue abrazada por la mayoría de éstos, les exigían sus animales de corral como diezmo u ofrenda y les decían que no le dieran leche ni queso a sus hijos porque era lo que les producía los parásitos, y toda esa mierda estaba escrita, según esos curas malvados, en la Biblia y era palabra de Dios.

Las vivencias de aquellos artistas, entre los que también se puede mencionar a Rúriko Mata-Banegas y Óscar Soles, fueron permeando sus concepciones estéticas, que más temprano que tarde se entrelazaron con la crueldad de la vida de la juventud marginada y empobrecida que era triturada por el poder absoluto de los militares y propiciaría ingresar a esa zona de peligro donde habita el verso contestatario, a decidir jugarse los pellejos o evadirse.

Jancito y Sebastián, como se canta en «El planeta de los cerdos», estaban «despertando con la luz del amor» y tomaron el camino de su pueblo azotado y se enrolaron en una cabalgata que iba a constituirse en la lección definitiva de su viaje estelar.

3

Durante los años 1970 el tren era un medio de transporte efectivo para cientos de comunidades rurales de El Salvador. Las líneas de metal cruzaban el país por cantones, villas, pueblos y ciudades; había hermosas estaciones donde los aldeanos subían y bajaban con sus mercancías. Las enormes máquinas de hierro y madera, los rieles de acero, los durmientes, los caminos por donde pasaban los gusanos y las estaciones, eran patrimonio público administrado por Ferrocarriles Nacionales de El Salvador (FENADESAL).

Una de aquellas estaciones que importan a esta historia es la Texis Junction que fuera conocida popularmente como «Y Griega» (el lugar se sigue llamando así), situada en las cercanías de Texistepeque, al norte de Santa Ana. Hoy, imaginando el ruido del metal rodando sobre metal, me sugiere el filme «3:10 to Yuma» (la de 1957); no me viene a la mente por los bandidos que se ven implicados en la trama (aunque también), sino porque el título de esa película caló en la cultura cubana para dar vida a la frase «la Yuma», que significa al igual que para los salvadoreños «la Usa». Conecto esas bifurcaciones porque en las cercanías de aquellas líneas de tren estuve a punto de morir cuando una ráfaga de fusil M-16 me destruyó el brazo izquierdo y debido a ello conocí Cuba, y pienso en ello porque en esas andanzas nos encontramos con un joven llamado Abraham, sin saber entonces que su familia y él mismo estarían implicados en este relato, porque no conocía su historia familiar y porque jamás pensé siquiera que algún día podría escribir mi nombre fuera de los laberintos del fauno.

En la estación Texis Junction subían y bajaban los aldeanos que vivían en los caseríos circundantes, pero también ciertos viajeros clandestinos que pasaban por corraleros, agricultores o comerciantes. En esa estación pusieron sus pies los legendarios Facundo Guardado, Apolinario Serrano y Chico Tamba, quienes después de bajar del tren se perdían en las veredas que conducían a la zona general de los poblados Chilcuyo, El Pinalito, Canoas, Azacualpa y El Pinalón. La presencia de Carlos Aragón «Chico Tamba» en esa zona pudo haber comenzado a finales de 1977 hasta antes del final de la década.

En la zona de Chilcuyo vivía la familia Zamora, crema y nata del movimiento popular en el lugar. Con esa familia y con muchas otras, los viajeros clandestinos se reunían para hablar del nuevo mundo, de la esperanza y de la lucha, con la que construían imaginarios que mezclaban lo divino con lo terrenal y uno de ellos, Chico Tamba, hacía llorar la guitarra cuando cantaba canciones cuyas letras inspiraban sueños hermosos. En el seno de esa familia habitaba Abraham, nombre de guerra de Máximo Zamora, un hombre pausado, suspicaz y cauteloso, quien era un muchacho cuando Chico Tamba, Apolinario, Facundo y el flaco Jacinto llegaban a organizar a las masas, como se decía entonces.

Para esos años la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (FECCAS) se había extendido en los rincones guanacos, ésta y la Unión de Trabajadores del Campo (UTC), se cohesionaron en una estratégica organización llamada Federación de Trabajadores del Campo (FTC), en ese enjambre entra la familia Zamora y aquellos tipos duros que bajan clandestinamente del tren de Yuma para prender fuego al cañal.

En el caserío Canoas la Guardia Nacional asesinó en octubre de 1980 en una sola acción de terrorismo de Estado, a treinta y dos personas, incluyendo niños. Algunos de los muertos de la masacre fueron enterrados en el patio de la casa de uno de los hermanos del teniente Abraham.

Humberto Zamora era uno de los principales organizadores, hermano mayor de Abraham, conocido años después en las filas de las FPL como «capitán Sabino», caído en combate en el cantón Tenango de Suchitoto, el año 1983. Había oído hablar de ese capitán, pero fue hasta muchos años después de la guerra, que supe que era hermano de un teniente que yo conocí en 1984 en el cerro La Gloria, cuando nuestras vidas le pertenecían a la utopía. En ese pedrero agotador y asfixiante del verano de chamusquina conocí a Máximo Zamora «teniente Abraham», uno de los viajeros que escuchó la voz de Carlos Aragón cuando hablaba y cantaba junto a la hoguera donde se cocía el café de maíz. Otro hermano, Juan José Zamora «Reymundo», quien también se reunía con Chico Tamba en Chilcuyo, murió en las cercanías de Metapán el año 1982.

He hablado de estas conexiones con mi amigo Mauricio Alarcón, maestro del verbo y la acuciosidad intelectual. Él conoció a Jacinto, a quien como ya dije, prefiere llamar Darío, caminaron de cerca en los momentos que se desató la más extensa red de organización popular de la historia de El Salvador. Mauricio perdió un hermano de línea paterna, José Mariano Guzmán y dos primos que eran como hermanos, Alejandro Alarcón y Salvador Fernando Alarcón, los tres asesinados por los milicos como muchos amigos que anduvieron cerca de los caminos de Carlos Aragón «Sebastián Tamba». La voz de Mauricio es como un río al que me asomó para lanzar una piedra pequeña que me devuelve ondas expansivas de susurros y reflexiones inmejorables; lo hago porque siento que los amigos de Tamba que hoy son mis amigos y que anduvieron por los caminos de la música y la lucha, y los amigos de los amigos de Tamba, traen guitarras y canciones con las que me invitan a ver los ojos del Tamba que nunca vi, oír su voz generosa, regalos con los que se soporta vivir en el ruedo de mierda donde nos puso la historia después de cobrarnos muy caro el atrevimiento de soñar.

4

El coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Patricio de la Guardia Font, viajó a Vietnam en mayo de 1975, se trasladó a Da Nang donde los vietnamitas le entregaron enormes cantidades de armas dejadas por el ejército de Estados Unidos después de la derrota militar sufrida a manos del Vietcong. Los armamentos fueron llevados hasta Cuba a bordo del mercante Sierra Maestra. Ese transporte no había sido complicado, pero su traslado a Centroamérica para dotar a las fuerzas rebeldes que luchaban contra las dictaduras militares fue sumamente difícil, unas armas fueron incautadas por las fuerzas enemigas; su transporte clandestino presentaba muchas dificultades debido a la deficiente logística de la guerrilla salvadoreña en los inicios de la formación de su ejército, eso explica en parte por qué se tenían pocas armas en 1981. Testimonios aseguran que en esa época la relación de hombres y armas era de diez a una.

Después que la guerrilla lanzara el 10 de enero de 1981 la primera operación militar a nivel nacional con la que pretendía ganar la confianza de la población y con ello arrastrarla a una insurrección popular al estilo de la que derrotó en Nicaragua a Anastasio Somoza, que resultó fallida, los rebeldes se replegaron llevando sus heridos, defendiéndose con las pocas armas y balas con las que contaban, dejando sus muertos en las calles y caminos vecinales. En Chalatenango, los rebeldes se replegaron al norte, donde se ubican los poblados Laguna Seca, Las Vueltas, Las Minas, El Jícaro, El Sicahuite, en los bordes de Ojos de Agua y El Zapotal, ocupando las elevaciones más destacadas. Carlos Aragón para entonces «Sebastián Tamba» combatió en la ciudad de Chalatenango, era uno de los principales jefes de aquellas fuerzas guerrilleras de hombres y mujeres descalzos, de pantalones de poliéster acampanados y blusas y faldas de telas desteñidas y chancletas de hule.

El Comando Central de las Fuerzas Populares de Libación (FPL) se encontraba en Chalatenango durante los meses posteriores a aquella primera ofensiva de la guerrilla. En el grupo se encontraba el comandante en jefe, Salvador Cayetano Carpio «Marcial». La Fuerza Armada lanzó una poderosa respuesta con tropas de la Cuarta Brigada de Infantería, Destacamento Militar Número Uno, Guardia Nacional y fuerzas paramilitares, para presionar los núcleos de resistencia guerrillera en la zona.

Las FPL, organización en la que militaba Carlos Aragón, había creado una serie de entidades que dotaban de estructura a su organización. Las FPL eran el partido, el Ejército Popular de Liberación (EPL) su ejército y las Milicias Populares de Liberación (MPL) una especie de organismo de base que conectaba con la población donde se asentaba la guerrilla y sus periferias. Estos organismos eran sumamente versátiles y habían surgido de las experiencias de la lucha popular de la década de los años 1970.

El 1981 fueron diseñadas dos concepciones de fuerza táctica a partir del EPL: las Unidades de Vanguardia (UV) y las Unidades de Vanguardia Zonales (UVZ). Estas fuerzas se iban nutriendo de los mejores cuadros y combatientes fogueados y se constituirían en la fuerza de élite de las FPL. Carlos Aragón fue el jefe del primer pelotón de UV, pionero en ese campo de la lucha guerrillera.

En el medio de aquella lucha desigual contra un ejército armado y entrenado por Estados Unidos, el comandante Dimas Rodríguez, integrante del Comando Central, lidera la formación de aquellas unidades de combate, pero, además, dirige la creación de las primeras Fuerzas Especiales Selectas (FES) de la guerrilla salvadoreña, la élite de la élite, cuyos fundadores serían elegidos a partir del pelotón que comandaba Sebastián Tamba.

Los entrenamientos principales de los núcleos fundacionales de la guerrilla de las FPL estuvieron a cargo del internacionalista argentino Domingo Eduardo Vargas, conocido como el Negro Hugo, ex militar y guerrillero de Argentina que logró escapar de las emboscadas tendidas por el Batallón de Inteligencia 601, comandante tanquista del Ejército Popular Sandinista, hincha del equipo San Lorenzo de fútbol, quien cayera en combate al sur de Guazapa en abril de 1983.

La noche del 16 de septiembre de 1981, el pelotón uno de las UV cae en una emboscada enemiga al norte del departamento de Chalatenango, cerca del lugar conocido como El Candelero. El fuego de fusilería impacta en varios combatientes. Carlos Aragón cae herido de un brazo, pero a pesar de ello ordena repeler el ataque para sacar a los heridos o muertos y al enfrentar el fuego enemigo es alcanzado por otra bala que impacta en su cabeza, Víctor Manuel llega hasta donde él y toma su mano todavía tibia, en el momento que el fuego arrecia y es imperativo retirarse. Carlos Aragón no volverá a tocar su guitarra ni escribir sus versos. Había cumplido treinta años el 19 de junio. Su última foto fue tomada en agosto, junto a Rubenia y Jacinto.

El argentino Nicolás Doljenit aseguró en su libro «La guerra descalza» que Carlos Aragón escribió el 31 de agosto de 1981 en el caserío El Sicahuite, Las Vueltas, su último poema «Para cuando nazcas», se asegura incluso que anotó la hora, 20:32. Desde la fecha en la que escribió el aludido poema hasta el día de su muerte en combate, transcurrieron dieciséis días. Nunca sabremos si durante ese tiempo el artista escribió otros poemas o canciones.

Días después, las fuerzas del gobierno cercaron la zona donde se encontraban las guerrillas de las FPL y su Comando Central. La operación fue nombrada por los rebeldes «Guinda de Octubre». Durante los combates murieron combatientes salvadoreños y también el internacionalista chileno Sergio Mancía Caro «Horacio», militante del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), cuyo cuerpo quedó a la orilla de la quebrada El Zope o Los Zopes, al pie de La Montañona, y Jorge Dalton, hijo del poeta Roque Dalton, desapareció entre las estribaciones y quebradas sin haberse encontrado su cuerpo jamás.

5

Veo las fotos de Carlos Aragón que he decidido llevarle a Víctor Manuel y mientras lo hago escucho la canción «American Pie», que Don McLean escribió y compuso en memoria de Buddy Hoolly, Ritchie Valens y Big Bopper, muertos en un accidente de aviación el año 1959. Me pregunto en ese instante si será verdad que la música muere cuando muere el artista. Es inevitable escuchar la canción muchas veces, buscar en los versos, en los giros, en la voz, los simbolismos inherentes de la vida y la muerte. Pienso en Tamba y en lo que perdimos al dejarlo ir tan pronto, porque el ser humano abatido a tiros el 16 de septiembre de 1981, no solo era revolucionario, guerrillero, jefe, humanista, era sobre todo un artista y esa vaina de que alguien sea artista no sucede todos los días en un lugar tan pequeño y jodido como El Salvador.

Me dirigí a la casa de Víctor Manuel situada en Tecoluca, llevando las fotografías de su camarada muerto y la información de quién había sido. En este punto debo esclarecer un asunto de cardinal importancia: yo no había hecho un descubrimiento sobre la identidad de Carlos Aragón en sentido general; sus amigos más íntimos de juventud, de los días de música y de la lucha popular y de las guerrillas fundacionales sabían quién era Sebastián Tamba; lo que yo estaba haciendo era fundir la memoria de un tipo rudo llamado Víctor Manuel conocido como «Ángel Chispillo», quién había tenido un jefe y compañero al que vio morir sin saber quién era ni de dónde había llegado ni cuál era su nombre; precisando: Víctor Manuel no sabía que su jefe Sebastián era un músico que había fundado varios grupos musicales y que había escrito la letra de la canción «El planeta de los cerdos».

Víctor Manuel sostiene las fotos y susurra: Es él. Le hago ese cuento, el cuento de Carlos Aragón que en resumen he escrito arriba, y pongo la canción «El Planeta de los Cerdos». Nos sentamos en silencio mientras lloramos. Ángel Chispillo acaba de conocer el nombre del joven al que vio morir en las montañas de Chalatenango, más de treinta años después que se despidió de él bajo el fuego de las ametralladoras enemigas, porque ya es el año 2014 y yo estoy preparando la primera edición del libro «En el silencio de la batalla» donde se incluirá por vez primera un relato de los hechos que rodearon la muerte de Carlos Aragón y sus vínculos con Víctor Manuel. Cerca de nosotros está nuestro camarada Milton Ayala Suchicital «Pedro Café», veterano de tres guerras.

La clave de las cosas es no conocer. Probablemente muchos amigos de Carlos Aragón que le sobreviven y que conocieron diferentes o comunes facetas de la vida del artista, no sabían, incluso hasta leer este relato, que un muchacho campesino originario del poblado de Arcatao llamado Víctor Manuel Navarrete, conocido en las montañas de Chalatenango como Ángel Chispillo, a quien en marzo de 1984 una ráfaga de ametralladora M-60 le quebró la pierna cerca del puente Las Guaras, entre los poblados de San Martín y Suchitoto, fue a Francia y regresó en una avioneta sentado en veinticinco misiles tierra-aire, había estado al lado de Carlos Aragón los últimos meses de vida y escuchó su voz última brotando desde las cavernas de la muerte como un blues para una noche de septiembre, y que él no supo entonces quién era Sebastián; ello es una clave de cierta manera cruel, como mucho de lo que se vive, porque un tiempo después de brindar con vino tinto, entregarle un ejemplar de «En el silencio de la batalla» y hablar hasta por los codos, mi amigo Víctor Manuel sufrió un accidente cerebral que le impide al día de hoy hablar y contar su vida como me la contó durante las tardes y noches que nos regocijamos en la memoria, cuando me hizo sentir que estaba metido en un cuento de Boccaccio y hoy extrañamente soy la especie de vampiro que le hablo de sus propias historias, las que le pertenecen a él y a su generación comprometida.

El resumen de los tornillos sueltos de los motores que roncan en mi cerebro es que yo jamás coincidí con Carlos Aragón, ni en sus años de artista fecundo, porque yo era un niño, ni en sus años de lucha con el movimiento popular, porque andaba en pininos, ni en su paso por la guerrilla, porque estaba en otro frente de lucha y en otra organización. Gracias al encuentro con Víctor Manuel y a mi gusto enfurecido por la música y mi obsesión por los vestigios, cuando hablo de Carlos Aragón, es como si hablara con él y en su voz me surge la pregunta de si John Lennon leyó a Marx, como dice Don McLean; entonces me siento a lado de Sebastián Tamba para escribir aquel blues y para tocar la guitarra de seis cuerdas junto a Jacinto, Víctor Manuel, Mauricio Alarcón y Abraham, mientras miramos con ilusión de niños la luna que simula ser un pedazo de pastel americano en el que brillan los ojos del compañero.

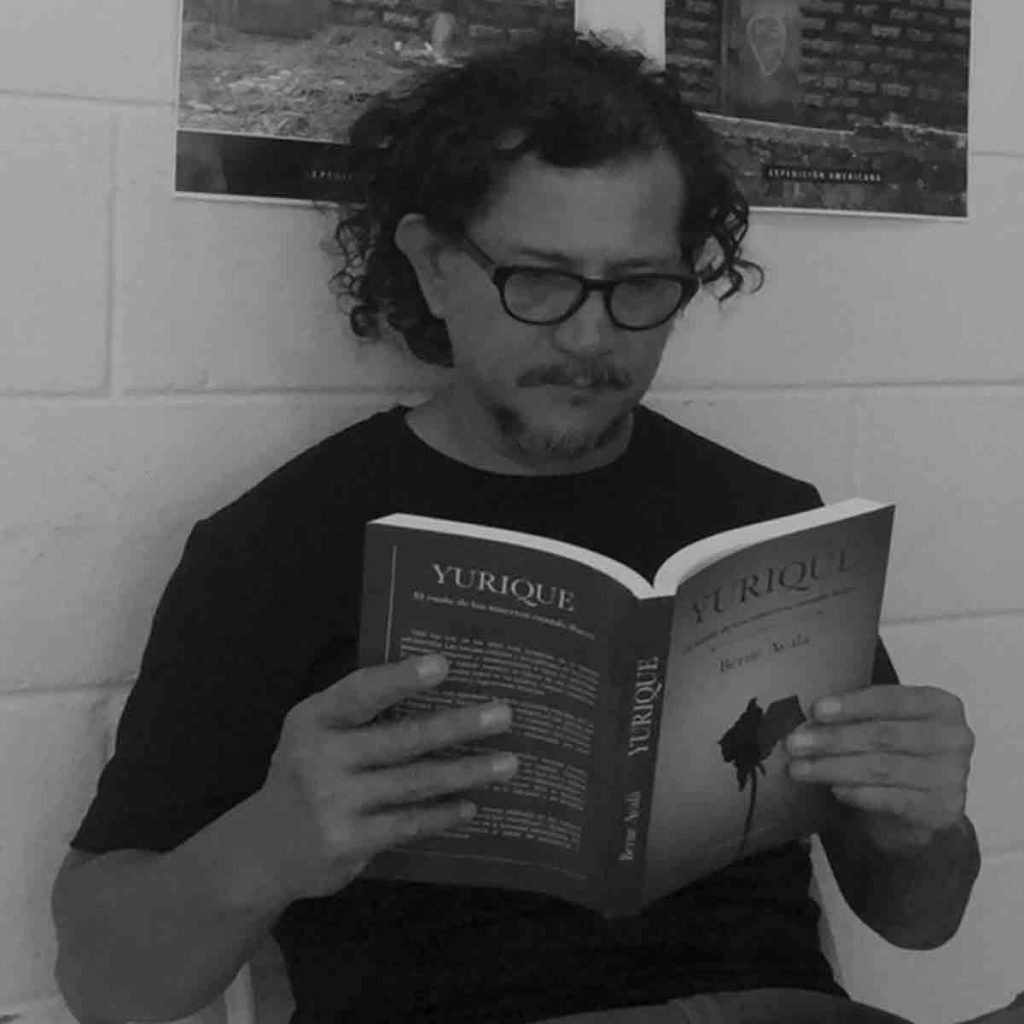

Berne Ayalá. (San Salvador, 1966). Escritor, abogado penalista y periodista. Tuvo militancia política y militar en el Partido Comunista Salvadoreño durante la guerra civil que duró 12 años. Dentro de su obra se destacan Al Tope y más allá (testimonio, 1996), El murmullo de la Ceiba Enana (cuentos, 2003), Ángel para un final (cuentos, 2004), Las copas del castigo (novela, 2005), La bitácora de Caín (novela, 2006), Arizona dreaming (novela, 2007), El Cristo de Cromañón (novela, 2011), Ciudad Rocanrol (cuentos, 2010), Si te pudiera mentir (novela, 2016).

LEER ESPECIAL